GX ZEHとは?新ZEHの定義と家づくりへの影響について

GX ZEHシリーズとは?

GX ZEHとは、2027年4月から認証開始予定の新たなZEHの名称です。GX ZEHシリーズの基準は、断熱等級6以上かつ一次エネルギー消費量削減率35%以上で、高度エネルギーマネジメントシステム(HEMS等)を導入することです。また、種類によって再エネ設備の導入など細かな基準は異なります。

目次

1.ZEHとは?

ZEHとは、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとなることを目指した住宅です。ネット・ゼロ・エネルギーハウスの略称で、外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することで収支ゼロを目指します。

2.ZEHの定義

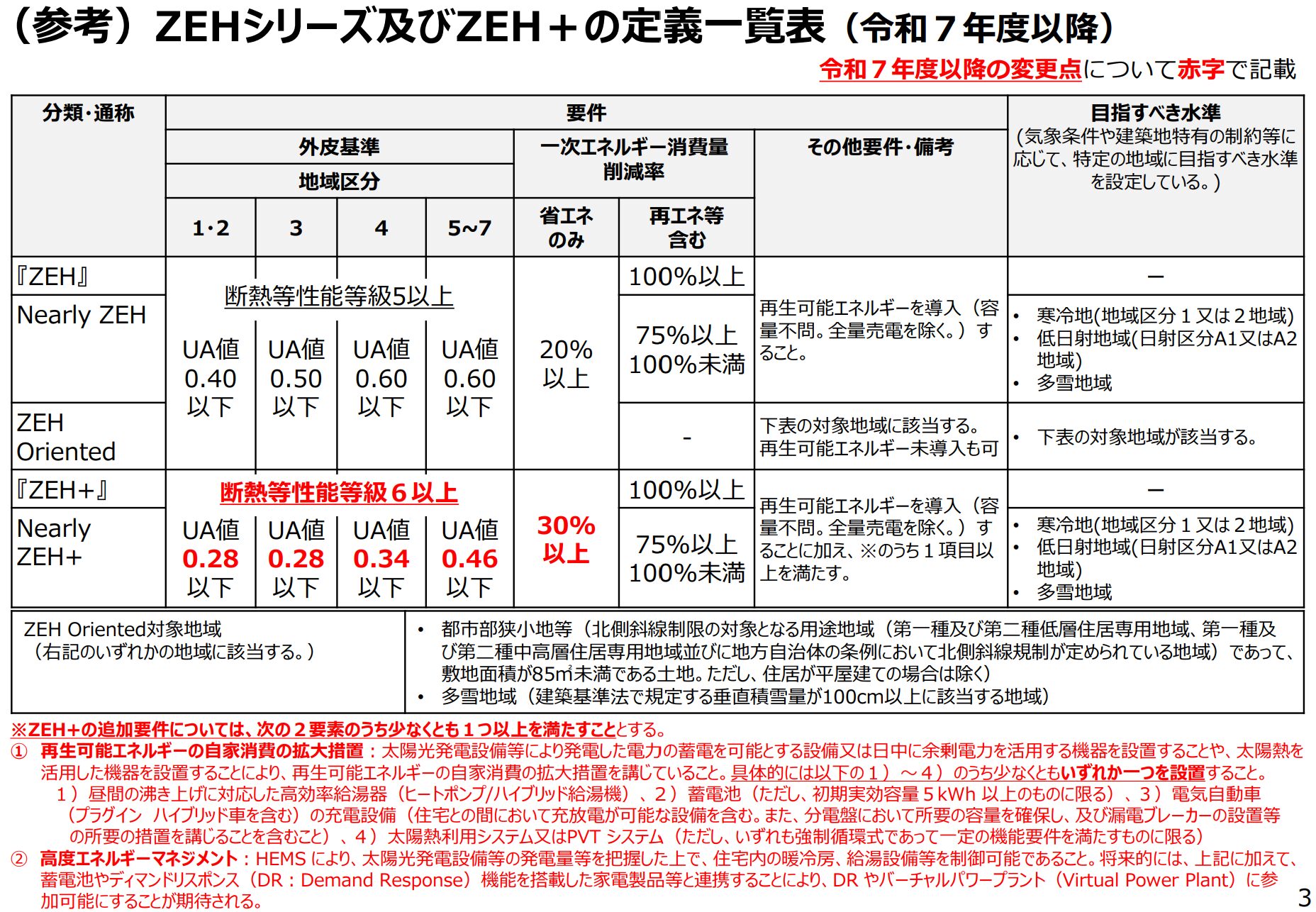

ZEHの定義は、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとなることを目指した住宅です。その種類は様々あり、『ZEH』、Nearly ZEH、ZEH Orientedの3種類に加え、更に高い省エネ要件による『ZEH+』、Nearly ZEH+の合計5種類のZEHがあります。

※マンションの場合はZEH-M、建物はZEBと呼ばれます。

『ZEH』

『ZEH』とは、断熱等級5以上かつ一次エネルギー消費量削減率20%以上で、再エネ設備の導入により一次エネルギー消費量削減率100%以上となる住宅です。この要件を満たすZEHを表す際は『』を付けることになっており、『』がないZEHは、他の種類を含めた広義のZEHを意味します。

Nearly ZEH

Nearly ZEHとは、断熱等級5以上かつ一次エネルギー消費量削減率20%以上で、再エネ設備の導入により一次エネルギー消費量削減率75%以上100%未満となる住宅です。寒冷地や低日射地域など、気象条件等により再生可能エネルギーによる発電の影響を受ける地域で認められています。

ZEH Oriented

ZEH Orientedとは、断熱等級5以上かつ一次エネルギー消費量削減率20%以上で、再エネ設備の要件はない住宅です。多雪地域と都市部狭小地等において、気象条件や建築地特有の制約から再生可能エネルギーによる発電の影響を大きく受ける地域で認められています。

上記3つの共通の要件は、断熱等級5以上かつ一次エネルギー消費量削減率20%以上であることです。再生可能エネルギーを含む削減率の大きさによって認定されるZEHが異なります。それに対して、『ZEH+』、Nearly ZEH+は更に認定を受けるための要件が厳しくなります。

『ZEH+』

『ZEH+』とは、断熱等級6以上かつ一次エネルギー消費量削減率30%以上で、再エネ設備の導入により一次エネルギー消費量削減率100%以上となる住宅です。また、蓄電池や日中に発電した電力を活用するための設備等の導入、もしくは高度エネルギーマネジメントシステム(HEMS)のいずれかを導入する必要があります。

Nearly ZEH+

Nearly ZEH+とは、断熱等級6以上かつ一次エネルギー消費量削減率30%以上で、再エネ設備の導入により一次エネルギー消費量削減率75%以上100%未満となる住宅です。また、蓄電池や日中に発電した電力を活用するための設備等の導入、もしくは高度エネルギーマネジメントシステム(HEMS)のいずれかを導入する必要があります。

先の3種類との違いは、省エネ性が更に高まっていること、再エネ設備の導入が必須であること、その他指定された設備のいずれかを導入することです。『ZEH+』およびNearly ZEH+は、令和7年度から新しく要件が変更となっています。

3.ZEHのメリット

ZEHのメリットは、光熱費削減ができ、税制や金利などの優遇を受けられることです。ZEHは、一般的な住宅と比べてエネルギーを収支をゼロに近づける住宅のため、エネルギー消費が少なく光熱費を削減できます。また、住宅ローン減税の借入限度額の上乗せや住宅ローンの金利で優遇を受けられる場合があります。

また、ZEHは高断熱住宅のため室温を一定に保ちやすく、夏は涼しく冬は暖かい環境を維持しやすくなります。そのため、急激な温度変化によるヒートショックのリスクを軽減することも可能で、快適性と健康性においてもメリットがあります。

4.ZEHのデメリット

ZEHのデメリットは、最低基準の省エネ性と比較すると建築費が高額になる一方で、受けられるメリットが年々減少していることです。2030年までに、新築住宅における省エネ性はZEH水準適合を義務化させる動きに伴い、ZEH水準の省エネ性を満たす住宅は珍しくなくなり、受けられる補助金や税制優遇は依然と比べて少なくなりました。

また、太陽光などで発電した電気の買取価格は以前と比べて低下しており、高騰する光熱費を補助する役割としては依然として大きいものの、設備の導入費用までカバーできる恩恵を受けられるか否かは不透明になってきています。

5.GX ZEHの定義

GX ZEHシリーズ

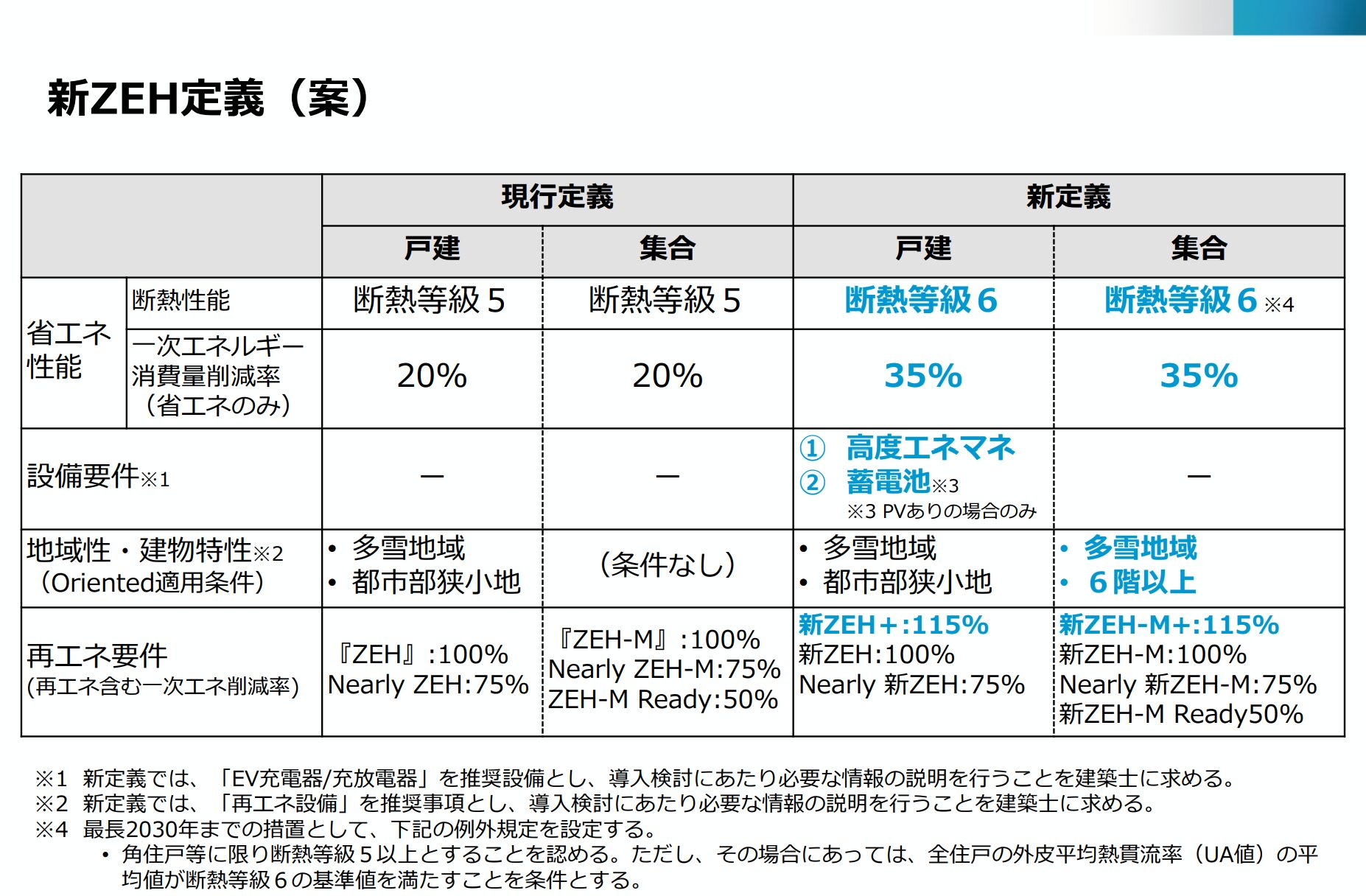

新しいZEHはGX ZEHシリーズと定義されています。GX ZEHシリーズの種類は主に4種類(GX ZEH、GX ZEH+、Nearly GX ZEH、GX ZEH Oriented )で、再エネ設備の導入や一次エネルギー消費量などによって区分けされています。

GX ZEHの定義

GX ZEHの定義は、断熱等級6以上かつ一次エネルギー消費量削減率35%以上で、HEMSと蓄電池の導入、再エネ設備を含む一次エネルギー消費量削減率が100%以上(GX ZEH+は115%以上、Nearly GX ZEHは75%以上)の住宅です。また、ZEH Orientedは再エネ設備と蓄電池の導入を除きます。

※GXとは、グリーントランスフォーメーションのことです。

主な変更点

GX ZEHにおける主な変更点は、再エネを除く一次エネルギー消費量削減率を35%に増加し、高度エネルギーマネジメントシステムと蓄電池の導入が必須であることです。また、蓄電池は充電量と放電量を制御できるものであることが要件になっています。

新定義の開始時期

現在の定義におけるZEHの新規取得は2028年3月に終了し、2027年4月に新しい定義であるGX ZEHの新規取得が開始されます。現在の定義でZEHを取得した住宅はその後も認証を利用でき、2028年3月までに建設された住宅の改修は、現在のZEHの定義を満たすことで2028年4月以降も新規取得を受けられます。

新定義の目的

新定義の目的は、住宅の省エネ化を強化することです。家庭のCO2排出量は国内全体の約15%を占めていることから住宅の省エネ化は必要で、2050年にストック平均でZEH水準の省エネ性確保を目指しています。新定義でさらに高い省エネ性能を掲げ、2030年代後半に広く普及させることが期待される住宅として位置付けられています。

6.GX ZEHシリーズのメリット

GX ZEHシリーズのメリットは、光熱費を大きく削減することができ、今後導入支援が期待されることです。再エネ設備を除くエネルギー削減率と断熱性能が大きく引き上げられるため、光熱費の削減に効果が期待できます。更に、年々減少傾向であったZEHに対する補助も支援策を活用していくとしており、導入に対する補助も期待できます。

住宅の省エネ性が高い

GX ZEHシリーズでは、断熱等級6以上で、再エネを除き一次エネルギー消費量削減率35%が必要です。削減率35%を達成するのは簡単ではなく、断熱性能以外にも住宅設備の選定から冷暖房方法、使用するエネルギー(電気・ガス・党友)の組み合わせまで考慮する必要があるため、省エネ性は高く光熱費の削減に大きな効果があります。

GX志向型住宅

GX ZEHシリーズの基準は、2025年に創設されたGX志向型住宅と主な部分は合致しています。GX志向型住宅の2025年の補助金は160万円で、ZEH住宅は40万円と大きな開きがあります。今後は、支援策などを活用していくことを検討しているため、補助金だけではなく税制面でも優遇される可能性があります。

7.GX ZEHシリーズのデメリット

GX ZEHシリーズのデメリットは、建築費が上がり、様々な制限が掛かることです。新ZEH基準では、住宅の省エネ性を上げるため断熱性能を大幅に向上させる必要があります。また、冷暖房方法や住宅設備の選定、エネルギー(電気・ガス・灯油)の組み合わせも考慮する必要があり、様々な点で制限が掛かります。

建築費が高くなる

GX ZEHシリーズ基準に適合させるためには、断熱性能に加え、高効率給湯器や省エネ冷暖房設備などを導入する必要があるため、建築コストが上がります。更に、一部地域を除き太陽光発電に加え蓄電池の導入が必要なため、従来のZEHと比べても建築費は高くなります。

冷暖房やエネルギー源に制限がある

再エネを除く一次エネルギー消費量削減率35%を達成するためには、断熱性能を高めつつ、冷暖房や給湯など使用するエネルギー消費も抑える必要があります。そのため、冷暖房システムと使用するエネルギーの組み合わせが重要で、建築会社によって使用可能な冷暖房システムやエネルギーが制限される場合があります。

実施できない会社もある

省エネ住宅を得意としている住宅会社であれば、新ZEH基準への適合は難しくなく、既に標準化している場合もあります。一方で、現行のZEH基準やそれ以下の省エネ性を標準としている場合、住宅の仕様が大きく変更となる可能性が高く価格にも大きな影響を与えるため、すぐに実施できない会社もあります。

但し、これらは現時点におけるデメリットです。GX ZEHシリーズの普及は、2030代第後半に広く普及させることを目指しており、GX(グリーントランスフォーメーション)に伴う新たな省エネ技術の確立、エネルギー転換、製品開発などが進むにつれ、これらのデメリットは現在ほどデメリットに感じることはないと思われます。

8.今後の家づくりへの影響

GX ZEHシリーズによる今後の家づくりへの影響は、長期優良住宅の基準変更と支援策の拡大です。現在の長期優良住宅の省エネ基準は現行のZEH水準と同等であり、補助金や税制優遇の対象変更や優遇拡大などの支援策の実施に伴い、長期優良住宅の省エネ基準が変更になる可能性があります。

ZEH基準適合義務化

2030年までに新築住宅に対し、現行のZEH水準(断熱等級5以上、一次エネルギー消費量削減率20%以上)の適合義務化を行う予定です。新ZEH基準は2030年代後半に広く普及予定としているため、2030年までに新基準による義務化はないと思われますが、今後の計画変更次第で可能性はあります。

長期優良住宅の新基準

新ZEH基準の定義に伴い、長期優良住宅の基準も変更になる可能性があります。現在の長期優良住宅における省エネ性能はZEH水準と同等であるため、将来的に長期優良住宅の省エネ性の基準も引き上げになる可能性があります。

支援策

2025年のGX志向型住宅に対する補助金160万円のように、新ZEH基準の住宅または準ずる省エネ性を持つ住宅に対する補助は大きくなると思われます。また、現行のZEH水準の省エネ性は2030年までに義務化されることから、補助や優遇は年々縮小していくものと思われます。

平均価格の上昇

新ZEH基準では、省エネ性の向上・再エネ設備・蓄電池・HEMSの導入によって建築コストが上昇します。新しい基準が創立されると、補助金や税制優遇などの支援策が講じられ、ニーズや建築戸数も増え、標準的な性能も引き上げられることが一般的なため、住宅の平均価格が上昇すると思われます。

全館空調の普及

高効率冷暖房システムとして全館空調が挙げられます。全館空調はエアコン1台で家中を冷暖房することが可能なため、一次エネルギー消費量削減率の向上にも大きく役立ちます。また、再エネ発電や高断熱住宅との相性が良いため、今後益々注目を浴びるシステムになります。

まだ案の状態であるため、要件やスケジュールの変更などが起きると思われます。それらに伴い、今後の家づくりへの影響も変化していくため、今後も注視していく必要があります。