注文住宅の土地探し完全ガイド!土地探しの流れ・コツ・注意点まで解説

目次

1.注文住宅とは

・建売住宅との違い

・自由設計が叶うメリットとデメリット

2.土地探しの前に決めておくべきこと

・家族構成・ライフスタイルから優先順位を整理する

・建物と土地の予算配分の考え方

・注文住宅に向いているエリア条件とは

3.注文住宅における土地探しの流れ

・情報収集から購入までのステップ

・土地探しはいつから始めるのがベスト?

・土地探しと住宅会社選びはどちらが先?

・住宅ローンの注意点

4.土地の探し方の種類と特徴

・不動産ポータルサイトの活用法

・住宅会社と一緒に土地を探す

・地元不動産会社に依頼する

5.地域選びで押さえるべきポイント

・生活利便性(学校・スーパー・病院など)のチェック方法

・地価相場と人気エリアの調べ方

・将来性を考慮したエリア選びの視点

6.注文住宅に適した土地の条件とチェックポイント

・プロが見る土地のチェックポイント

・建築の可否を判断

・建築費用に関わる部分

・記述があれば注意すべき項目

・現地調査のチェックポイント

・その他のチェックポイント

・各項目の調べ方

7.土地探しでよくある失敗と対策

・相場より安い土地に飛びついて後悔

・建物が予算オーバーに

・用途地域や制限の確認不足で思い通りの家が建てられない

・現地を見ずに購入し、住環境に後悔

・上下水道やライフライン整備に想定外の費用

・地盤改良費が高額になり予算が足りなくなる

8.よくある質問

・買わない方がいい土地の特徴は?

・2500万円の家を建てるのに何坪の土地が必要ですか?

・土地とハウスメーカーはどちらを先に探せばいいですか?

・注文住宅で土地代はいくらくらいですか?

・気に入った土地があってもすぐ買っていい?

1.注文住宅とは

注文住宅とは、建築主の希望に合わせて一から設計・建築する住宅のことです。既に完成・設計された家を購入する建売住宅とは異なり、間取りや外観、内装、設備まで、すべて自分たちのライフスタイルや理想に応じて決めることができます。そのため、家族のこだわりを反映した「世界にひとつだけの家」が実現できる点が最大の魅力です。

ただし、自由度が高い分、土地探しや建築会社との打ち合わせ、法的制限の確認など、やるべきことや決めごとも多くなります。特に土地選びは、その後の家づくりの成否を大きく左右する重要なプロセスです。まずは注文住宅がどのようなもので、何が建売住宅と異なるのか、またそのメリット・デメリットをしっかり理解しておくことが大切です。

建売住宅との違い

建売住宅は、すでに完成済み、または間取りや仕様が決まった状態で販売される住宅です。土地と建物がセットで販売されており、購入後すぐに住み始められるのが大きなメリットです。一方、注文住宅は、土地の取得から設計・建築まで施主が主体となって進めるため、時間と手間がかかります。

ただし、その分間取りや素材選びなど、細部にまでこだわれる自由度があります。建売住宅はコストパフォーマンスや手軽さを重視したい人に向いており、注文住宅は「家族に合った住まい」を求める人に適しています。この違いを理解することで、自分たちにとってどちらが理想の住まい方なのかが明確になります。

自由設計が叶うメリットとデメリット

注文住宅の大きなメリットは、自由設計によって理想の間取りやデザインが実現できることです。たとえば、「南向きリビング」「家事動線の短縮」「収納をたっぷりとりたい」「趣味の部屋が欲しい」などの希望を反映できます。家族構成や生活スタイルの変化にも対応できる、柔軟な設計が可能です。

デメリットは、すべてを一から決めていくため、決断の連続に疲れてしまう方も少なくありません。また、こだわりすぎて予算オーバーになるケースもあります。加えて、土地の条件によっては希望の設計が実現できない場合もあるため、土地探しの段階から建築会社との連携が重要になります。

2.土地探しの前に決めておくべきこと

土地探しの前に決めておくべきことは、「どんな暮らしがしたいのか」「何にどのくらいの予算をかけられるのか」といった点を明確にしておくことです。注文住宅の土地探しは、土地によって建てられる家の大きさや間取りが制限されることがあり、また土地に予算を多くかけて建物の予算が削られることもあるため注意が必要です。

家族構成・ライフスタイルから優先順位を整理する

土地探しをスムーズに進めるには、家族のライフスタイルに合った希望条件を明確にし、優先順位をつけることが大切です。例えば、子育て中の家庭であれば「通学区」「公園の近さ」「病院のアクセス」などが重要になります。一方、「駅まで徒歩圏」「商業施設から近い」など利便性を重視する人もいます。

このように、家族構成や暮らし方によって「絶対に譲れない条件」「妥協しても良い条件」を洗い出しておくことで、土地選びに迷ったときの判断軸が明確になります。また、夫婦や家族間で価値観のズレがないか話し合っておくことも、後悔のない土地選びの第一歩です。

建物と土地の予算配分の考え方

建物と土地の予算配分の考え方は、土地・建物のバランスを取ることです。土地と建物で絶対に譲れない条件で建築した場合の費用を出し、予算内であれば妥協しても良い条件の中でも優先順位の高いものをいれていき、予算のバランスを取っていきます。譲れない条件の時点で予算を超える場合、予算を含め条件を見直した方が良いでしょう。

一般的には、土地と建物の予算配分は土地3~4割、建物6~7割が目安とされますが、エリアの相場や建てたい家の大きさ、予算によっても異なります。また、登記費用や地盤改良費、外構工事、引っ越し代などの「諸費用」も別途かかるため、それらを含めた総予算で考えることが重要です。

注文住宅に向いているエリア条件とは

注文住宅に向いているエリア条件とは、利便性と住環境が整っている地域です。理想としては、生活に必要な商業施設や病院が近く、交通機関も徒歩圏で、治安も良く、学校や公園が近い、更に自然災害リスクが低いことです。但し、このようなエリアは土地価格が高騰しがちなため、予算と希望に合わせて考えていく必要があります。

一方で、すべてが揃っている土地を予算内で見つけることは非常に難しいと言えます。また、将来的に利便性や住環境が変わる可能性も十分あります。そのため、少なくとも現時点で後悔しないエリア選択が重要となります。

3.注文住宅における土地探しの流れ

注文住宅における土地探しの流れは、条件整理をしてから土地探しと建築会社探しを同時に行うことです。希望する建物を建てるためにはどのような土地が必要か、また希望する土地にはどのような建物が建てられるか、両方の視点で考えていくことが土地探しにおいて一番の近道になります。

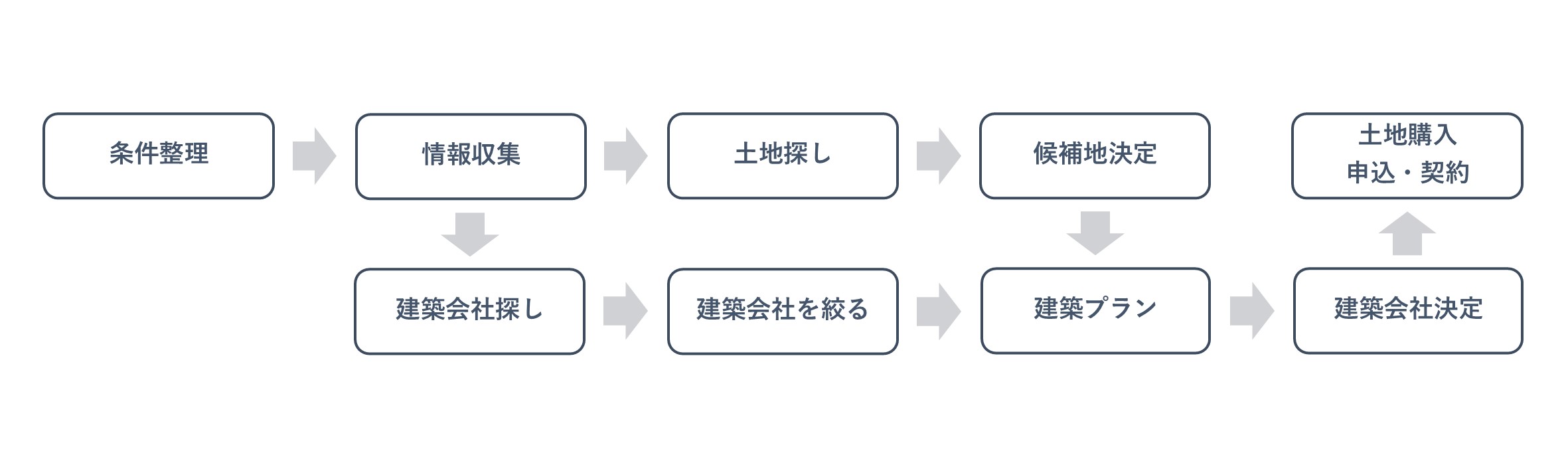

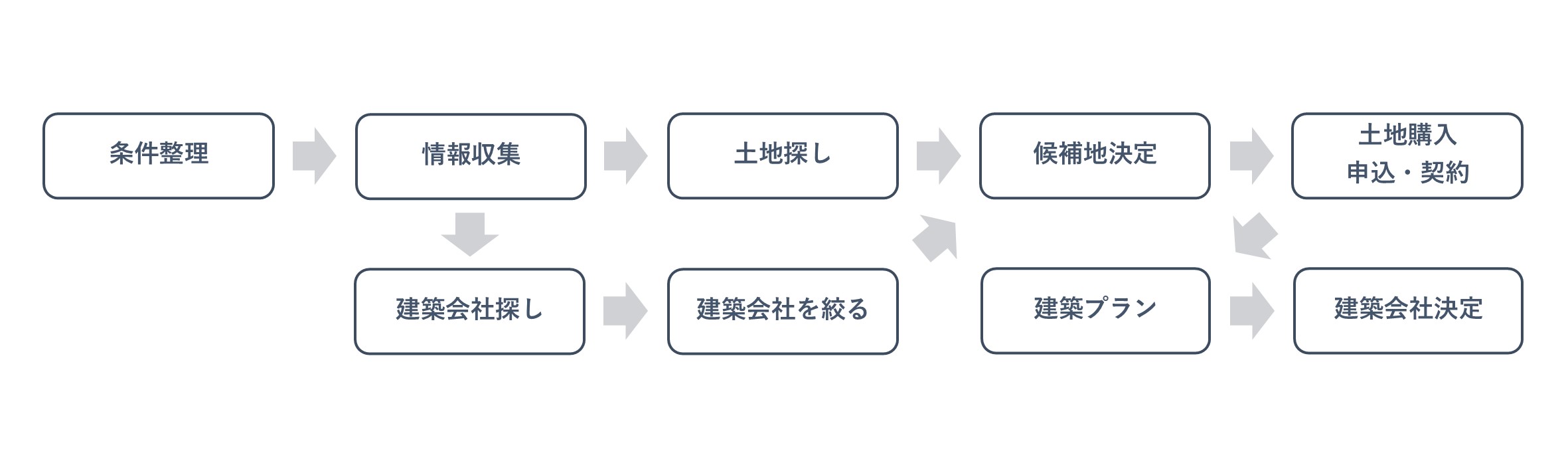

情報収集から購入までのステップ

土地探しには、いくつかの段階があります。以下のステップに沿って進めていくことで、効率的かつ納得のいく土地選びが可能になります。

一般的な土地購入までの流れは、まずは予算や立地条件などの条件整理を行い、土地探しと建築会社探しをします。土地と建築会社を探す過程で、条件が現実的なものか見直していきます。条件が整理できある程度建築会社も絞ることができたら、候補地を決定し具体的な建築プランを行い、条件に合う会社を決めて土地を購入します。

最終的な間取りや建築価格は、土地の形状や方角、地盤や法令上の制限などによって大きく異なります。そのため、候補地決定前にプランを重ねても希望の間取りにならない、予算オーバーになるなどがあるため、ある程度建築会社を絞りつつ候補地を決め、最終的な建築プランを基に建築会社を決定した上で土地購入申込・契約を行う方が、予想外の費用負担や希望の間取りが建築できないなどのリスクを回避できます。

一方で、条件に合う土地が見つかり逃したくないという場合もあります。その場合、下記のような流れで進めることも効果的です。

良い土地が見つかった場合、土地購入を優先します。その上で、建築プランを行い建築会社を最終決定する方法があります。注意点として、建築会社をある程度絞っておかないと予算オーバーになる可能性が高くなること、その土地に予期せぬ問題や費用負担があること、希望の建物が建築できない可能性などがあります。

いずれにしても、ある程度建築会社を絞っておくことが大切になります。

土地購入申込から契約までの流れ

良い土地が見つかった場合、購入するまでにいくつか手順を踏みます。最初に、土地購入申込を行います。購入申込は、購入の予約のようなもので、買付証明書や購入申込書などの書面で購入の意思表示を行い、購入価格や引き渡し時期、手付金など契約に関する要望を記載した上で、売主との交渉に移ります。通常、売主との交渉は不動産会社が行います。この時点では、土地の売買契約が成立していないため、違約金など金銭が請求されることはありません。売主と交渉を行う間、住宅ローンを利用する場合は住宅ローンの事前審査を行い、実際に購入するための資金が準備できることを相手方に示します。交渉がまとまり、事前審査の承認がおりた後に売買契約を締結します。

土地探しはいつから始めるのがベスト?

土地探しを始めるベストなタイミングは、ある程度建築会社を見てからが良いでしょう。建築コストのイメージを持ってから土地探しをした方が具体的に探しやすくなります。本来であれば、家を建てようと思ったときからが理想ですが、具体的に探しにくいのと良い土地が見つかっても総コストのイメージがないと購入を決断できません。

一方で、希望条件をすべて満たす土地はそう簡単には見つかりませんし、良い土地はすぐに売れてしまう傾向があります。一般的には、家づくりを考えてから土地が決まるまでに3~6か月、長い人では1年以上かかるケースもあります。特に人気エリアや利便性の高い場所では競争が激しく、即断即決が求められることも多いため、余裕を持ったスケジュールで探し始めることが成功のポイントです。

また、土地を決める前に住宅会社とある程度相談しておくことで、土地に合った提案を受けられるため、並行しての進行が理想的です。

土地探しと住宅会社選びはどちらが先?

土地探しと住宅会社選びは、住宅会社を先に選んだ方が良いです。住宅会社が決まっていれば、建てたい家のボリューム感や必要な土地の条件(間口、方位、地盤など)が明確になるからです。また、住宅会社が土地探しをサポートしてくれることも多く、法的条件や建築可能な面積などもプロの目線でチェックしてもらえます。

逆に、土地を先に決めてしまうと「理想の家が建てられない土地だった」「間取りに大きな制限が出てしまった」といった失敗に繋がることもあります。家づくり全体のバランスを考え、土地と建物の両方を視野に入れながら進めていくことが重要です。

住宅ローンの注意点

スケジュール管理

土地購入に住宅ローンを利用する場合は、スケジュール管理に注意が必要です。土地の契約から決済まで一般的に1~2か月程度ですが、この間に住宅ローンの審査を完了し、ローン契約を行い、土地売買代金の決済に向けた準備をしておく必要があります。

つなぎ融資

土地購入時に利用する住宅ローンには、つなぎ融資があります。つなぎ融資とは、住宅ローン実行までの間に土地購入費用など必要な資金を借りることです。つなぎ融資は、基本的に実行から1年以内に住宅を完成させる必要があり、住宅ローンが融資されるまでの期間が長くなればなるほど利息は大きくなります。

そのため、建築に必要な建築確認申請などの提出や申請はいつか、施工はいつから始まるのか、1年以内に完成させ住宅ローンの融資が可能かなどを建設を依頼する会社の担当者に確認しておかなければ、当初の資金計画と大きく異なる可能性があるため注意が必要です。

4.土地の探し方の種類と特徴

土地の探し方の種類は、「不動産サイトの活用」「住宅会社に依頼」「地元不動産に依頼」の主に3つです。不動産サイトでは幅広く細かな条件で土地を探すことができ、住宅会社に依頼すると建築の可否や法的制限も踏まえて提案してくれ、地元不動産に依頼するとネットにない情報も提案してくれる場合があります。

土地探しと一言で言っても、その方法はさまざまです。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあり、自分のライフスタイルや希望条件、進め方に合った手段を選ぶことが大切です。いずれにしても、無料で行えることがばかりなので試してみる方が良いでしょう。

不動産ポータルサイトの活用法

不動産ポータルサイト(SUUMO、アットホーム、LIFULL HOME’Sなど)の活用は、最も手軽に土地情報を検索できる手段です。全国の物件情報が一覧で表示され、エリア、価格、土地面積、駅からの距離など、多彩な条件で絞り込みが可能です。

活用のポイント

・毎日チェックすることで、新着物件や価格変更に素早く対応できる。

・お気に入り登録やアラート機能を活用し、希望条件に合った土地を見逃さない。

・掲載情報はあくまで概要のため、詳細は必ず不動産会社に問い合わせる。

・地図検索機能を活用すると、学校やスーパー、交通機関との位置関係が視覚的に確認できる。

不動産ポータルサイトを活用するメリットは、幅広い条件で検索可能で、新着情報もいち早くゲットできることです。デメリットは、希望する住宅が建築可能か判断できないことやコスト増加の可能性、法令上の制限による懸念点などの把握が難しいことです。

そのため、ポータルサイトは「情報収集の入り口」として活用し、気になる土地は早めに住宅会社に連絡することが鉄則です。

住宅会社と一緒に土地を探す

住宅会社と一緒に土地を探すメリットは、理想のマイホームが建てられるかどうかや問題点などをプロ目線で即時にアドバイスがもらえることです。デメリットは、特にありませんが、住宅会社選びの段階や打ち合わせ回数などによって、その会社で建てるかわからない状態ではあまり協力を得られない場合があります。

活用のポイント

・建てたい家と土地の条件のすり合わせをスムーズに行える。

・土地に対するプラン提案(間取り、配置、駐車場計画など)を受けられる。

・不動産会社では気づきにくい法的制限や地盤の問題を見抜いてもらえる。

・不動産を仲介する会社とのやり取りを行ってくれる。

仕事をしながら土地を探したり、不動産会社に問い合わせをするなどは大変なため、住宅会社に協力を依頼することで仕事中でも土地探しに進展が得られる場合があります。また、一般消費者には伝えにくくても住宅会社には話しやすい内容(値引き交渉や懸念点など)もあります。さらに、住宅会社が所有する分譲地を購入する場合、仲介手数料が掛からないことがほとんどです。

一方で、不動産仲介会社に比べると不動産の知識が乏しく、不動産取引が得意ではない場合もあります。仲介会社は土地取引に関する専門家であるため、住宅会社と一緒に土地探しをしつつも、気になる土地の場合は直接懸念事項など問い合わせても良いでしょう。

地元不動産会社に依頼する

地元不動産会社に依頼するメリットは、ポータルサイトには載っていない未公開物件や地元の分譲、造成の情報を持っていることがあります。基本的に、いずれかのポータルサイトに掲載するため完全な未公開物件には期待できませんが、サイト掲載前の物件情報を獲得できる可能性があります。

活用のポイント

・地元ならではの条件に近い物件の流通量や相場などの情報に強い。

・ネットに出る前の新着情報を優先的に案内してくれることもある。

注意点:

・「この土地に家が建てられるか?」という建築目線のチェックが難しい。

・積極的に情報提供してもらえない場合が多い。

地元不動産会社に依頼するデメリットは、建築目線でのアドバイスが期待できないことに加え、土地情報の提供が積極的ではない場合があることです。不動産屋はすぐに契約できる方を優先するため、建築会社が決まっているか現金で購入する方はすぐに契約可能と判断しますが、それ以外は契約まで長期化すると考えます。

不動産会社としては、建築会社選びの状況や土地探しの状況を把握し続けることは難しく、紹介しても契約になるかわからないことから、購入者側から頻繁に不動産会社に対して新規物件に関する問い合わせをしていなければ、土地情報の提供をしてもらえる可能性は低いです。

5.地域選びで押さえるべきポイント

土地探しの地域選びで押さえるべきポイントは、立地や周辺環境です。どれほど理想的な家が建てられても、利便性や住環境が理想とする暮らし方に合わない場合、満足度が下がってしまいます。

生活利便性(学校・スーパー・病院など)のチェック方法

生活利便性とは、日々の暮らしに必要な施設がどれだけ近くに揃っているかを指します。特に小さな子どもがいる家庭や高齢者が同居する家庭では、学校や医療施設、買い物環境が整っていることが快適な生活の鍵となります。また、公共交通機関までの距離も重要になります。

チェックポイント:

・小中学校までの距離と安全な通学路があるか。

・徒歩・自転車圏内にスーパー、ドラッグストア、コンビニがあるか。

・総合病院やかかりつけ医にできそうなクリニックが近くにあるか。

・駅、役所、銀行、郵便局などの行政施設までのアクセス。

時間帯や曜日によって混雑状況や周辺の雰囲気が異なるため、できれば平日と週末、日中と夜間の両方で現地を確認しましょう。

地価相場と人気エリアの調べ方

土地購入では「相場を知る」ことが基本です。同じ市内でもエリアによって地価は大きく異なるため、検討している地域の地価動向を把握することが大切です。また、人気エリアは資産価値が落ちにくいとされており、将来的に売却・賃貸などの選択肢も広がります。

調べ方の具体例:

・国土交通省「不動産情報ライブラリ」で取引価格や周辺施設などをチェック。

・不動産ポータルサイト(SUUMO、LIFULL HOME’Sなど)の平均坪単価を参考にする。

・住宅会社に相場や価格推移の傾向を相談する。

・新駅計画や再開発情報などの行政発表も要チェック。

「なぜそのエリアが人気なのか」を深掘りすることで、自分たちの暮らしに本当に合うかも見極めやすくなります。

将来性を考慮したエリア選びの視点

今現在の利便性や価格だけで土地を選んでしまうと、数年後に「こんなはずじゃなかった」と感じることがあります。将来的な子どもの進学や家族構成の変化、高齢期の暮らしやすさなども踏まえた視点が重要です。

将来性を見るポイント:

・都市計画による再開発予定や新しい交通インフラの整備予定。

・自然災害リスク(洪水・地震・液状化など)の将来予測。

・商業施設の出店予定や街の発展状況。

・公共交通機関の路線、駅の新設・廃止・便数の増減。

「今の生活」だけでなく、「10年後、20年後の暮らし」にフィットするエリアかどうかを住宅会社と一緒に検討するのがおすすめです。

6.注文住宅に適した土地の条件とチェックポイントとは

注文住宅に適した土地の条件とは、希望する家が建築可能で建築費も抑えられ、不安要素がない土地です。土地を判断するときのチェックポイントは、主に建築の可否と建築費用の増減に関わる部分を見定め、他に懸念点がないか確認します。価格やその他の要素を総合的に見て判断することが重要です。

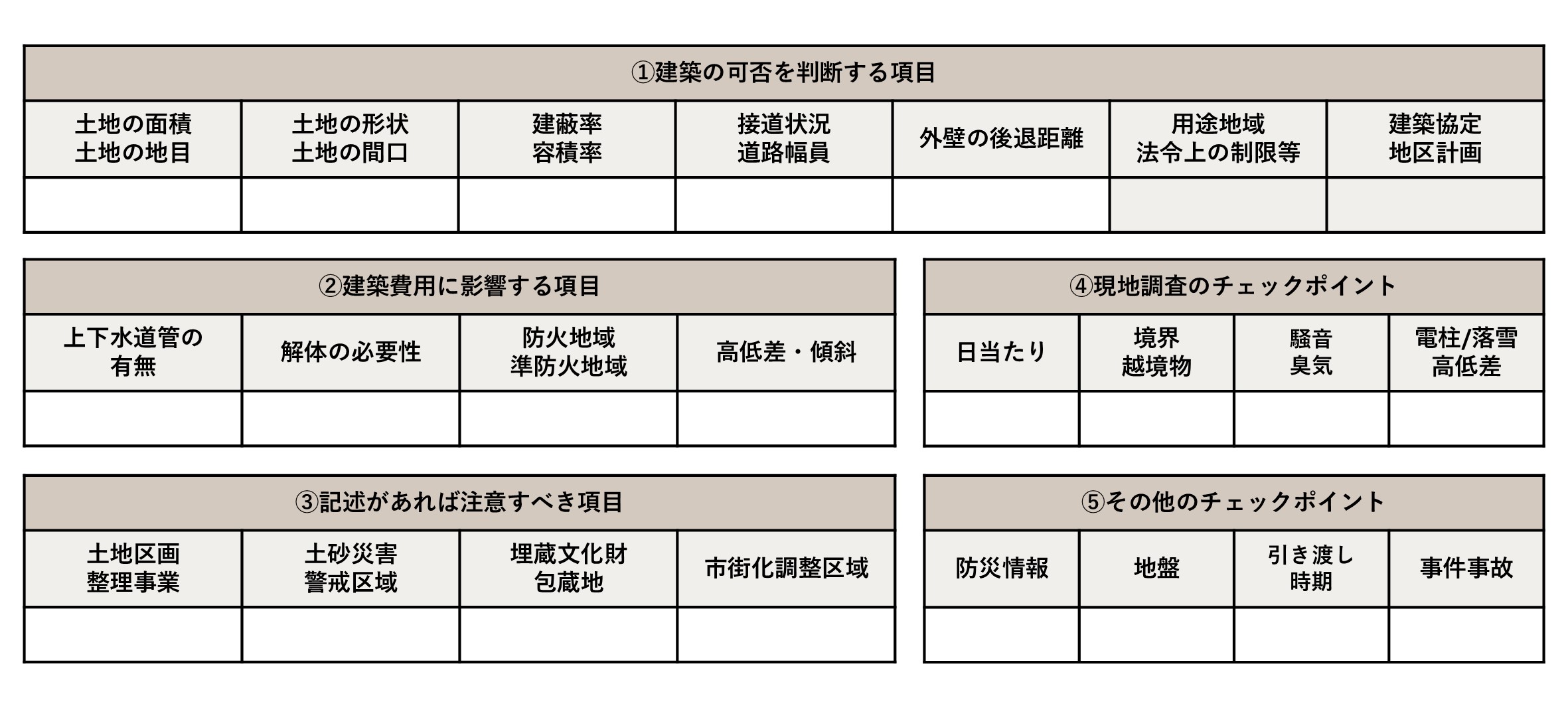

プロが見る土地のチェックポイント

プロが見る土地のチェックポイントは、主に建築の可否と建築費に影響を与える項目です。始めに希望する建物が建築可能か判断し、仮に建築不可であれば詳細調査する必要がなくなります。次に建築費に影響を与える要素の他、詳細を調査していき問題ないか調べていきます。

上記は、土地の確認をする上でプロが主にチェックする項目のまとめです。これらは一見難しいように思いますが、内容を少しでも理解しておくと不動産ポータルサイトで土地探しをする上で非常に役立ちます。

建築の可否を判断

建築の可否を判断する場合、その土地にそもそも家が建てられるのか、希望する家が建てられるのかを判断します。細かい部分の判断は難しいため、最初に「建蔽・容積率を超えない」「宅地か雑種地であることを確認」「4m以上の道路に2m以上接している」これら3つを確認しておけば基本的に大丈夫です。

用語とポイント解説

土地の面積:土地面積の大きさ。

土地の形状:土地の形。

土地の間口:道路と接している土地部分の幅。

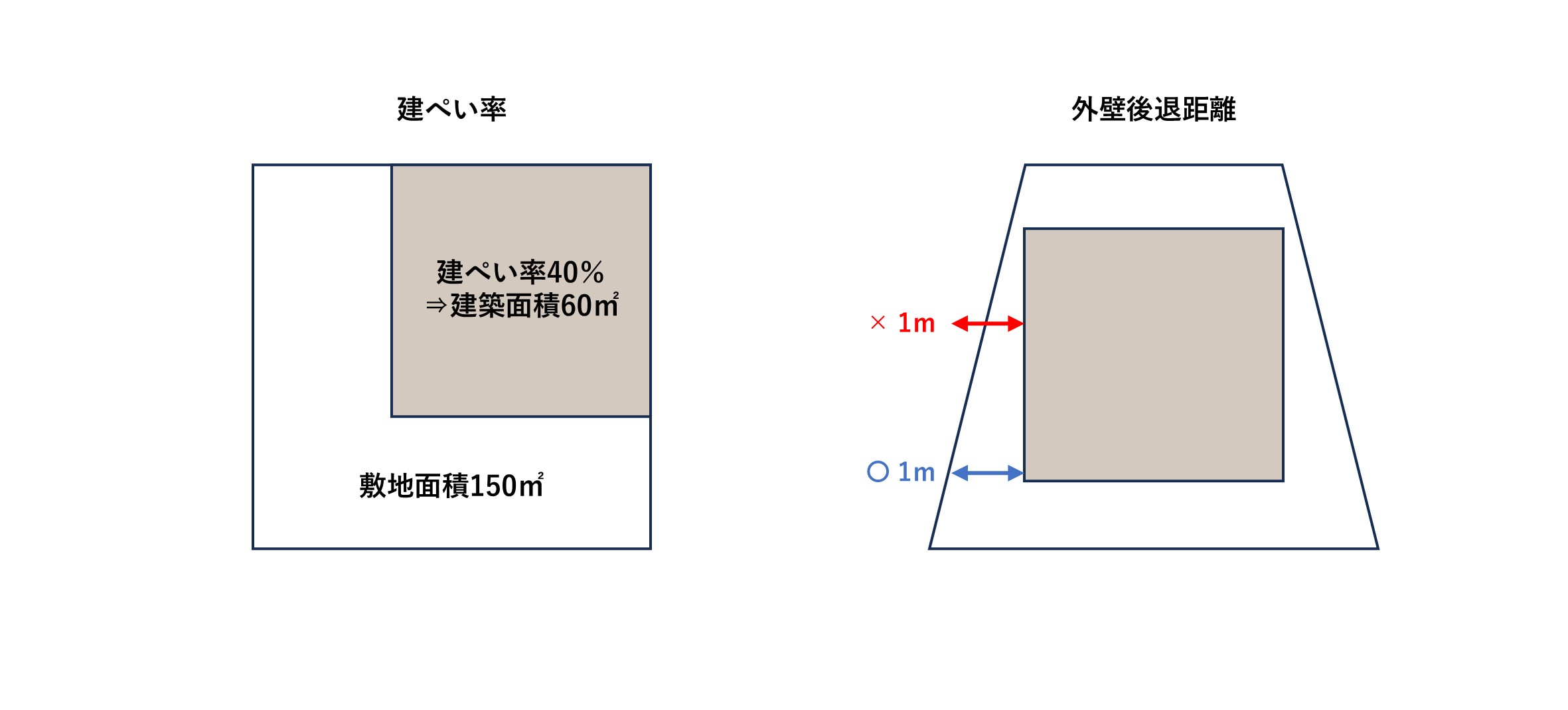

建ぺい率:土地面積に対する建築面積の割合上限。

容積率:土地面積に対する延床面積の割合上限。

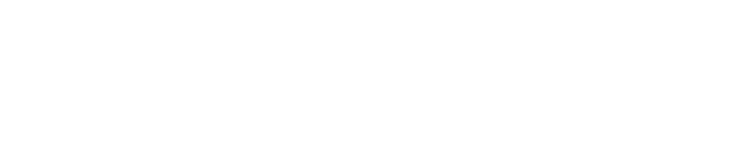

外壁の後退距離:敷地の境界から外壁まで最低限離す距離。

建物の形状や広さに対して、建築可能か判断するための項目です。主に建ぺい率と容積率が重要になります。建ぺい率は、土地を真上から見たときに建物が土地の何割を占めるか、容積率は土地に対して建物の延べ床面積(1階や2階などの床面積の合計)が何割か計算します。仮に土地面積150㎡、建蔽率40%、容積率80%の場合、建蔽60㎡、容積120㎡となり、イメージとしては1階60㎡まで、延床面積120㎡までのお家が建てられることになります。また、角地の場合など条件が緩和される場合もあります。

これに加え、土地の形状と間口、外壁後退距離を考慮していきます。建ぺい率と容積率で希望する大きさの建物が建築可能でも、配置によって理想の家が建築できない場合があります。特に、外壁後退距離が地域などによって規定されており、敷地の境界から建物の外壁面を一定距離離さなくてはいけません。一般的には1mが多く、指定のない地域もありますが、民法上は50センチ離さなくてはいけない点に注意が必要です。そのため、建物だけではなく必要な広さを確保できるかが重要になります。

ポータルサイトから外壁後退距離まで判断するのは難しいので、建蔽率と容積率をまずは確認しておきましょう。

土地の地目:土地の種類です。土地の現状や使用目的によって分類されます。

地目とは、土地の現状や使用目的によって分類される土地の種類です。ポータルサイトに掲載されている土地は、基本的に宅地や雑種地がほとんどで、これらであれば問題ありません。一方、田や畑と表示されている場合は農地であり、売買する上で様々な手続きが必要であり、最悪の場合は家を建てることができません。

土地の売買や建築上問題ない程度の田や畑であるか判断することは難しいため、まずは宅地か雑種地と表示されていることを確認しましょう。

接道状況:土地と前面道路との関係。

道路幅員:道路の幅。

家を建てる場合、接道義務を満たす必要があります。接道義務とは、建物を新築する場合、原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に、敷地(間口)が2m以上接することです。そのため、幅員4m未満の前面道路の場合は注意が必要です。その他にも、土地形状などにより特定行政庁が別途定めている場合があります。

接道義務は要件が複雑なため、「幅員4m以上の道路で、土地の間口が2m以上」であることを確認しましょう。その他にも、私道か否か、セットバックが必要か、建築基準法上の道路でもどの道路に該当するかなどありますが、判断が難しいためその辺りは住宅会社に確認をお願いしましょう。

用途地域:土地の用途を制限した地域。

法令上の制限:土地の利用や建築に対する制限。

建築協定:地域住民が合意して決める制限。

地区計画:一定の地域のおけるまちづくりの計画。

用途地域や法令上の制限、建築協定や地区計画など様々な法規制、また都道府県で条例など細かな取り決めがありますが、専門知識が必要になるためポータルサイトなどに記載があっても一旦気にせず、住宅会社に任せましょう。また、店舗と住宅など用途が2つ以上になる場合も注意が必要です。

但し、建築協定や地区計画の記載がある場合はより厳しい制限が掛かる土地であると認識しておいた方が良いです。特に、都市計画道路には要注意です。※都市計画道路とは、生活利便性の向上や計画的なまちづくりのために道路を拡幅・延伸するもので、既に整備された道路の他に、未成(計画中)の道路もあるため、土地が都市計画道路上にある場合、将来的な立ち退きや建築制限等様々なリスクがあります。

建築費用に関わる部分

上下水道管の有無

上下水道管の引き込みがない場合、新たに引き直す必要があります。古い管の場合も本来であれば新設した方が良いですが、いつ頃設置されたかの情報はポータルサイト上では判断できません。そのため、上水や下水が無しとなっている場合は、引き込みの費用が掛かると考えましょう。

解体の必要性

「上物有」や「古家有」となっている場合、土地の上に建物があることを指します。「更地渡し」となっている場合は解体してから引き渡しを受けますが、「現状渡し」となっている場合は解体費用が掛かります。解体費用は建物の大きさや車庫や塀、アスベストの有無などによって大きく異なります。

防火地域・準防火地域

防火地域とは、火災の危険性を防ぐために指定される地域で、街中や建築物が密集している地域が該当します。準防火地域とは、防火地域周辺に指定され、火災の発生や拡大を防ぐために指定されます。建物も防火仕様にする必要があるため、通常の建築費よりもコストが増加します。

高低差・傾斜

土地と道路の高さが異なる(高低差や傾斜がある)場合、整地費用や土留め、擁壁、塀の撤去や工事費用が掛かる場合があります。特に既に建物があり解体する場合、周辺の建物にも気を配る必要があり、特に周辺と比べて土地が高い、低い場合は注意が必要です。

「上下水道管の引き込みがない」「現状渡し」は珍しくないため、価格とのバランスを見て決めると良いでしょう。また、高低差や傾斜についてもどの程度のものか、周辺環境によってあまりデメリットにならないケースもあります。一方で、防火地域や準防火地域については建築コストや場合によって住宅性能も変わるため、住宅会社に相談しましょう。

記述があれば注意すべき項目

土地区画整理事業

土地区画整理事業とは、道路や公園などの公共施設を整備し宅地の利用増進を図る事業です。土地区画整理事業では、土地の権利者が少しずつ土地を提供(減歩)し、道路などの公共用地として整備したり、売却することで区画整理の事業費に充てます。土地面積が減る一方で、区画が整うことから利用価値が高まります。

土地区画整理事業が既に終わっている場合は特に気にすることもありませんが、進行中の土地の場合は気を付けるべき点が多くあるため、住宅会社や不動産会社を通じて状況を確認しましょう。但し、住宅・不動産会社でも土地区画整理事業について正しい知識を持たない人も多いため、不安であれば避けた方が良い場合もあります。

土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域とは、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域です。また土砂災害警戒特別区域もあり、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると求められる区域を指します。

土砂災害警戒区域において、特に建築規制等はありませんが、特別警戒区域では規制を受けることになります。また、警戒区域と地すべり防止区域等別の区域と重なっていることもあり、これらの区域では建築規制や建築の許可が必要なため、建築コスト増加だけではなく建築不可となる可能性もあります。

埋蔵文化財包蔵地

埋蔵文化財包蔵地とは、地中に文化財(土器や貝塚など)が埋もれていることが知られている土地です。この地域に該当する場合、届出や協議、試掘調査など状況に応じた手続きが必要になります。また、埋蔵文化財が発見される可能性が高い「可能性地」もあるため注意が必要です。

埋蔵文化財包蔵地については、住宅・不動産会社でも間違った認識をしているケースが多くあるため注意が必要です。原則として工事着手の60日前に文化庁長官に届出をし、包蔵地以外においても文化財が発見された場合は速やかに届出をする必要があります。特例として工事前の届出を省略できる土地もありますが、一方で試掘調査が必要な場合もあります。住宅・不動産会社は、文化財が見つかると工事中断する旨の説明する場合が多いですが、工事着手前の届出が省略される土地であるか確認することが重要です。

市街化調整区域

市街化調整区域とは、市街化を抑制するために開発行為が制限されている地域です。市街化調整区域では、原則として住宅を建てることはできませんが、条件によって建築可能な場合もあります。建築が認められている地域や条件を満たしているか否かは住宅・不動産会社に確認を行いましょう。

現地調査のチェックポイント

日当たり

日当たりの良し悪しは住宅にとって重要な要素の一つです。南向きが必ずしも良く、北向きが悪いということもありません。道路の幅員や建物の配置、カーポートの設置場所や近隣建物の状況などを踏まえて、日当たりを現地で確認する必要があります。

境界・越境物

土地の範囲を確認しておきます。現地に行くと土地の境界を示す境界標(金属やコンクリートなどで作られた四角や丸い形をしたもの)があるので、それらを目印に境界を確認することができます。但し、地中に埋まっている、外構工事等で撤去されて存在しないなど確認できない場合もあります。

境界標、もしくは周辺状況からおおよその境界を把握したら、次に越境物を確認します。越境物として多いのは、塀や樹木ですが、他にも屋根の軒先や電気の引き込み線など空中にあるものも確認しておきましょう。また、塀など共有物の場合もあるため、不明な点は住宅・不動産会社に確認しましょう。

騒音・臭気

騒音や臭気などは実際に現地へ行かないとわからない要素です。大通りに面しているなど交通量の多さによる騒音が気になる場合は、比較的交通量の多い通勤時間帯に確認し、飲食店が近くにある場合は営業時間中に確認するなど、時間帯も意識すると良いでしょう。

電柱・落雪・高低差

その他、現地で確認する主なポイントとして電柱・落雪・高低差があります。

電柱:車の出入りに支障をきたす位置にないか、敷地内に設置されていないか確認します。電力会社との話し合いで移設等が可能な場合があるため、現地で確認しておきましょう。

落雪:雪が多く降る地域では必ず確認しましょう。屋根の形状や角度から落雪の可能性の有無を確認しておきましょう。

高低差:道路と隣地との高低差がないか確認しましょう。一見すると無さそうでも、裏側の隣地との高低差が大きい場合もあります。

その他のチェックポイント

防災情報

地震・津波・浸水・液状化の危険度など防災に関する情報を確認しておきましょう。災害リスクは地域によって一定の傾向があり、希望する土地や地域が必ずしも災害リスクに強いとは限りません。そのため、希望する地域の中でも、特に危険度が高い土地ではないかを確認しておきましょう。

地盤

地盤が弱い場合、地盤改良のために杭を打つ必要が出てきます。また、建築する住宅の大きさや住宅性能、解体直後の土地かなど様々な要素で杭を打つか判断します。地盤については災害リスクと同様に一定の傾向があるため、杭が必要そうな地域か否か確認した上で予算に組み込んでおくと土地探しがスムーズになります。

引き渡し時期

販売されている土地がすぐに引き渡しを受けられるとは限りません。更地状態の場合、ほとんどは即時引き渡しが可能ですが、解体更地渡しの場合には注意が必要です。空き家となっている場合は解体するための期間を待つ程度で済みますが、居住中の場合は引っ越し等の期間も考慮する可能性が高いため、建築スケジュールに合うか確認が必要です。

事件事故(告知事項)

「告知事項あり」とは、購入の判断に影響する、告げるべき重要な事項があるという意味です。中古住宅の場合、雨漏れやシロアリなど物理的な問題がある場合に使用されることもありますが、土地の場合は主に事件事故・周辺環境に関する問題が主で、ほとんどは事件事故などの心理的瑕疵(かし)に関する告知です。

いわゆる事故物件と呼ばれるような事案の告知には国土交通省が定めるガイドラインがあり、宅地建物取引業者(不動産業者)が告知しなくても良い場合などが定められています。また、売主等への調査を除き、第三者へ聞き込みやインターネットで検索するなど自発的な調査の義務はないとされています。但し、買主が事案の有無を聞いた場合には、告知しなくても良い場合であっても調査を通じて知り得た内容について告知する必要があります。

そのため、インターネット等で調べ、不安があれば周辺で聞き込みをする(もしくは住宅会社に依頼する)など、安心できる調査を行うことも有効な手の一つです。

各項目の調べ方

土地の面積・土地の地目・土地の形状・土地の間口・建蔽率・容積率・接道状況・道路幅員・外壁の後退距離・用途地域・法令上の制限等・建築協定・地区計画・上下水道管の有無・防火地域・準防火地域・解体の必要性・土地区画整理事業・土砂災害警戒区域・埋蔵文化財包蔵地・市街化調整区域・引き渡し時期

不動産ポータルに掲載されている情報で、掲載上の必須項目となっていることがほとんどです。もし記載がなければ、該当しない、もしくは特筆すべき事項がないことを意味します。

もし該当する場合、「〇〇(地域名)+〇〇(項目名)」で検索すると役所や公的機関等が運営する情報サイトから詳細確認が可能です。また、「〇〇(地域名)+都市計画」で検索すると、自治体や公的機関等が運営する包括的に情報確認できるサイトも出てきます。市区町村によってネット上で公開していない場合も多くありますが、検索すると役所の関連ページが表示されているため、そこから関連部署などに問い合わせると良いでしょう。

札幌市の場合

・札幌市地図情報サービス

・札幌市下水道台帳情報提供サービス

・埋蔵文化財包蔵地分布図

・北海道土砂災害警戒情報システム

高低差・傾斜・日当たり・境界・越境物・騒音・臭気・電柱・落雪

基本的に現地で確認することが望ましいです。簡易的に確かめる場合はグーグルマップが良いでしょう。確かめたい土地の住所を入力することで、周辺情報や衛星写真、ストリートビューなどを確認することが出来ます。

防災情報

「〇〇(地域名)+防災情報」もしくは「〇〇(地域名)+ハザードマップ」で地震、津波、浸水などの防災情報について調べることが出来ます。

札幌市の場合

地盤

地盤については、住宅会社を経由して調査を依頼した方が間違いありません。簡易的でもどのような地盤か調べたい場合、戸建住宅の地盤調査実績が日本トップクラスのジャパンホームシールド株式会社が運営する地盤サポートマップを利用すると良いでしょう。

事件事故

事件事故については、「事件物件+地図」「事故物件+マップ」などで検索すると、情報を掲載しているサイトが出てきます。もし該当する場合、「住所+事件・事故・火災」などで調べると、過去の事案について調べることが可能な場合もあります。

7.土地探しでよくある失敗と対策

土地探しでよくある失敗は、確認不足によるて予想外のコスト増加と希望する家が建築できないことです。事前調査や確認不足により、想定していなかったコストが増え予算オーバーになることや、法令上の制限などによってそもそも希望する家が建てられないことが起きます。

相場より安い土地に飛びついて後悔

土地価格が周辺相場より明らかに安い場合、何らかの理由がある可能性があります。たとえば、再建築不可、接道状況が悪い、建築上の制限がある、騒音や臭気の問題、心理的な瑕疵などが原因で金額が値下げされていることが考えられます。

対策:

・相場と比較して価格差がある場合は「なぜ安いのか」を必ず確認する。

・土地の現地調査に加え、書類上でも詳細確認する。

・不動産会社だけではなく、住宅会社にも相談する。

建物が予算オーバーに

土地購入に予算をかけすぎると、建物に使える予算が足りなくなることがあります。特に駅近や人気エリアでは、土地代が高くつきがちです。その結果、家づくりに妥協せざるを得なくなるケースも出てきます。

対策:

・土地と建物を合わせた「総予算」で計画を立てる。

・土地探しは住宅会社と一緒に進め、建築費も同時に試算してもらう。

・土地に合わせたプランを作成してから、購入を決める。

用途地域や制限の確認不足で思い通りの家が建てられない

用途地域とは、都市計画法によりそのエリアで建てられる建物の種類や規模を制限する制度です。他にも法令上の制限等があるため、事前に確認しておかなければ思い通りの家が建てられず、法改正以外の対処法は基本的にないため注意が必要です。また、金融機関によって十分に担保評価を得られずローン審査が通らないこともあります。

対策:

・購入前に「その土地でどんな家が建てられるか」を必ず確認する。

・用途地域、建ぺい率、容積率をチェックし、住宅会社にプランを相談。

・地域によっては景観条例や斜線制限の影響もあるので、法的制限の把握は必須。

現地を見ずに購入し、住環境に後悔

インターネットや資料だけで判断して土地を購入すると、住環境が想像と異なっていたという失敗につながりやすくなります。例えば、周辺の騒音や交通状況、陽当たり、近隣住民の雰囲気などは、現地に足を運ばなければわかりません。

対策:

・複数回、時間帯を変えて現地を確認(平日・休日、昼・夜)。

・隣家の窓や塀、ゴミ出しの状況、車の通行量なども観察。

・近隣住民の様子や周辺施設(スーパー、学校、病院など)の利便性も確認。

・雪国では除雪や排雪についても確認する。

上下水道やライフライン整備に想定外の費用

土地は気に入って購入したものの、いざ建築しようとしたら水道が引き込まれていない、ガスが通っていないといったケースもあります。特に郊外の土地や分譲では要注意です。

対策:

・上下水道、電気、ガス、インターネットのインフラ状況を購入前に確認。

・引き込みが必要な場合、住宅会社に費用を見積もってもらう。

・宅内引込管の口径や老朽化の状況も要チェック。

地盤改良費が高額になり予算が足りなくなる

見た目は普通の土地でも、実際に地盤調査を行ってみると軟弱で、地盤改良が必要になるケースがあります。改良の程度によっては、100万円を超えることもあり、予算計画に大きな影響を及ぼします。

対策:

・購入前に地歴調査を行い、軟弱地盤の可能性があるかを確認。

・住宅会社に簡易調査を依頼し、事前に地盤リスクと想定費用を把握。

・地盤改良費も含めて土地・建物の総費用を考慮する。

8.よくある質問

買わない方がいい土地の特徴は?

買わない方がいい土地の特徴は、建築上や居住する上で何らかの問題や懸念点がある土地です。地盤改良、上下水道の引き込みなど金銭負担で解消できるものとは異なり、法令上の問題で再建築不可や建築制限が掛かっている、周辺環境による騒音や悪臭、境界トラブルなどは解決不可または困難であるため買わない方がいいでしょう。

2500万円の家を建てるのに何坪の土地が必要ですか?

2500万円の家を建てるのに必要な土地の坪数は、平屋で約66.7坪(220.15㎡)、総二階建で約33.3坪(110.07㎡)です。2024年の建築着工統計によると持家戸建住宅の工事費予定額は25.8万円(税抜)/㎡、2500万円では88.06㎡のお家が建てられることなり、建蔽率40%の場合には上記坪数が必要です。

土地とハウスメーカーはどちらを先に探せばいいですか?

土地とハウスメーカーは、同時に行う方が良いです。希望する建物を建てるためにはどのような土地が必要か、また希望する土地にはどのような建物が建てられるか、両方の視点で考えていくことが重要です。先に土地を探すと、希望の建物が建てられない、予算オーバーになるなど失敗に繋がる可能性があります。

注文住宅で土地代はいくらくらいですか?

注文住宅で土地代は、全国平均で約1,497万円です。2023年度のフラット35利用者調査によると、注文住宅の融資利用者の土地取得費は、全国平均で約1,497万円、首都圏で約2,277万円、近畿圏で約1,850万円、東海圏で約1,319万円、その他地域で約915万円です。

土地代は地域によって大きく異なるため、不動産ポータルサイトで希望する地域の土地価格を確認すると良いでしょう。

気に入った土地があってもすぐ買っていい?

気に入った土地があっても、すぐ買うのは控えた方が良いです。住宅会社と相談し、希望する建物が建築可能か、予算内に収まるか、居住や建築上の懸念点はないかなど確認してから購入した方が安心できます。気に入った土地があれば購入申込をしつつこれらの確認をすることで、リスクを抑えながら気に入った土地が取得できます。