「全館空調の電気代はいくら?具体的事例と節約のコツを徹底解説」

目次

全館空調とは

全館空調とは、住宅全体の空調を一括して管理するシステムであり、各部屋の温度を均一に保つことができます。エアコンとは異なり、全館空調システムは、夏の涼しさや冬の暖かさを全室で実現するため、温度ムラがなく、家全体が常に快適な状態に保たれるのが特徴です。

全館空調は、空気の循環が効率的に行われるように設計されており、断熱性や気密性の高い住宅であればその効果がさらに高まります。これにより、エネルギーの無駄を最小限に抑え、年間を通じて快適な室内環境を維持できるというメリットがあります。しかし、導入に伴う初期費用やランニングコストの把握は重要です。本記事では特に「電気代」に注目して、全館空調のメリットや運用方法について解説します。

全館空調の電気代の具体的な金額とは?

全館空調の電気代は、札幌の場合で月平均10,000円~20,000円が多いとされています。全館空調は快適さを提供する一方で、年中稼働し続けるため電気代に不安を感じる人も多くいます。暮らす地域はもちろん、建物の大きさや住宅性能、全館空調のシステムによっても異なるため、実際の費用について把握しておくことが大切です。

全館空調の月額・年間の電気代の平均

全館空調の電気代は、住宅の規模や地域、設定温度、使用状況により変動しますが、札幌のオール電化の場合で月平均18,000円から25,000円、年間でおよそ21万円から30万円程度です。これは給湯や照明の電気料金、基本料金や再エネ賦課金、燃料費調整額を含めているため、北海道の光熱費で考えると安いと言えます。

札幌のような寒冷地ではない場合、消費電力を抑えることができるため、もう少し電気代を抑えることができます。また、燃料費の増減、電気プランの選択方法によって電気代が安くなることもあり得ます。

全館空調システムのみの電気料金で考えると、札幌の場合で月平均10,000円~20,000円が多いとされています。

個別エアコンと全館空調の電気代を比較

個別エアコンと全館空調では、全館空調の方が電気代を抑えることができます。個別エアコンを複数の部屋で使う場合、各エアコンの使用時間は短くなりますが、毎回設定温度になるまでフル稼働させるため消費電力が多くなります。また、電気料金の高い日中や晩に使用することが多く、お得な電気プランも使用できない場合があります。

一方、全館空調の場合は、一つのシステムで全体の空調管理ができるため、効率的にエネルギーを使うことが可能です。また、一度設定温度になると調整しながら運転をするので消費電力を抑えることができ、さらにオール電化用などのお得な料金プランを利用できる場合もあり、電気料金を抑えることが出来ます。

実際の事例で見る全館空調の電気代

全館空調を実際に導入した家庭の事例を見てみると、その電気代はさまざまです。

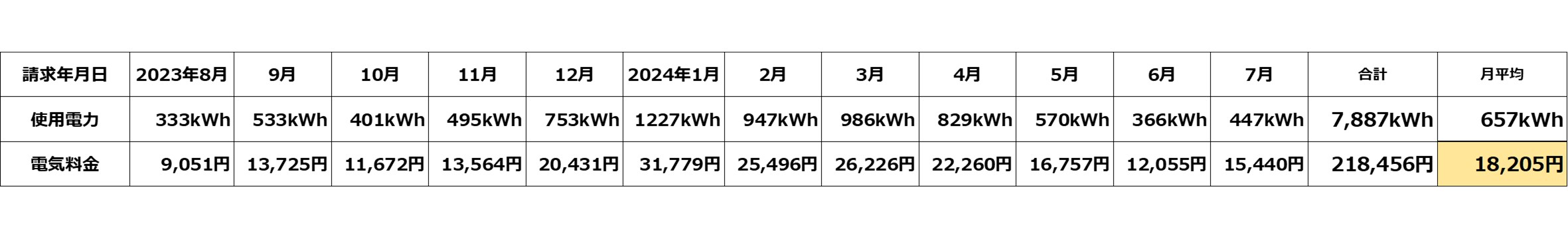

延べ床面積が約120㎡で、年間を通じて全館空調を使用している家庭の場合、年間の電気代は約22万円程度という事例があります。こちらは当社で建築したオール電化住宅で、電気料金は基本料金や給湯・照明など全て含んだ請求金額です。8月分は23日しか利用していませんが、割り戻して計算しても約3,200円程しか上がりません。

基本料金を除くと年間199,175円で、照明・給湯の電気代を月平均6,000円とした場合、全館空調の電力量料金は年間127,175円、月平均で10,598円になります。冷房や暖房を一度つけ始めたら、冷暖房が不要な時期まで1度も電源を切らない状態の金額なので、冬の寒さが厳しい札幌でも電気料金を抑えることができていると言えます。

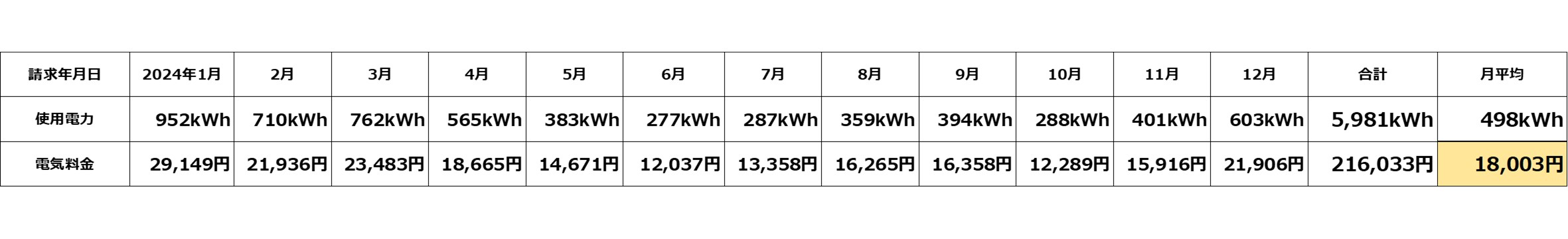

また別の事例では、延べ床面積が約100㎡のオール電化住宅で、年間の電気料金(基本料金や給湯・照明など全て込み)が約21万円です。建物の大きさが変わっても、使用方法や選ぶ電気料金プランなどによって電気料金を抑えることが可能です。

全館空調の維持費

全館空調システムでは、定期的な点検やフィルターの交換、掃除などが求められますが、システムによって大きく異なります。

定期メンテナンス

システムによりますが、年に1~2回の定期点検が推奨されています。点検時に、配管の清掃やフィルター交換を行う場合もあり、1度の点検で数万円かかることもあります。簡易的な点検で済むシステムであれば、自分で月1~2回程度のフィルター交換や清掃で済む場合もあります。

故障時

故障した場合、システムによって料金は大きく変わります。冷暖房に専用の設備を使用している場合、設備の交換で100万円前後かかることもあります。エアコンのような汎用設備を使用している場合、エアコン代と施工で30~40万円前後で済むこともあります。

電気代に影響を与える要因とは?

全館空調の電気代に影響を与える原因は、「住宅性能」「建物面積」「設定温度」「季節」の主に4つの要因があります。これらがどのように影響を与えるのかを理解することで、より効率的な運用とシステム選びが可能になります。

住宅性能と全館空調の電気代の関係

住宅性能は全館空調の電気代に大きく関係し、特に「断熱性能」と「気密性」が高ければ高いほど電気代を抑えることが可能になります。断熱性能と気密性が高いと、熱の損失を抑えることができるため、適温にするのに必要なエネルギーを抑えることができます。

例えば、窓を樹脂サッシやトリプルガラスにするだけでも大きな効果があります。窓などの開口部から移動する熱は冬で約60%、夏で70%以上と大きいため、窓の断熱性向上だけでも大きな効果をもたらします。また、気密測定を行うことでC値(相当隙間面積)を確認し、異常な隙間がないか確認することも有効です。

建物の広さが電気代に及ぼす影響

建物の広さも、全館空調の電気代に直結する要因です。建物が大きくなるほど、空調でカバーしなければならない空間が増えるため、エネルギー消費も多くなります。例えば、延床面積が100平方メートルの住宅と200平方メートルの住宅では、全館空調に必要な電力量と設備は当然異なり、広い家ほど電気代は高くなる傾向があります。

設定温度と利用時間が電気代にどう関わるか

全館空調の電気代において、設定温度と利用時間も大きな影響を及ぼします。設定温度が高すぎたり低すぎたりすると、空調機器がより多くのエネルギーを消費し、電気代が増加します。例えば、夏の冷房時に設定温度を22度にする場合と28度にする場合では、エネルギー消費に大きな差が生じます。

また、全館空調は連続して稼働することを前提としているため、こまめに電源を入れたり消したりすると電気代も増加します。そのため、電源を切るのではなく、必要に応じて適切な設定温度を維持することが重要です。

季節ごとの電気代の変動—夏と冬でどれだけ違う?

全館空調の電気代は、季節によって大きく変動します。特に、夏と冬のピークシーズンは冷暖房の負荷が高くなるため、電気代が最も高くなる傾向にあります。例えば、夏の暑い時期には冷房を強くする一方で、春や秋の中間期は外気温が穏やかなため、全館空調の稼働を最小限に抑えられます。このように、季節ごとに電気代がどの程度変動するかを把握しておくことで、年間のランニングコストをより正確に見積もることができ、家計の計画にも役立ちます。

全館空調の電気代を節約する方法

全館空調の電気代を節約する方法は、住宅性能を高め、システムを効率的に管理し、適した換気システムを導入することです。全館空調は快適で便利ですが、住宅性能が低く、適切な管理・運用を行わない場合は電気代を抑えることが難しくなります。また、換気システムも全館空調に合った設備を導入する必要があります。

効率的な管理で電気代を抑えるコツ

夏季や冬季においては、全館空調を稼働させ続け、温度管理を上手くすることがコツです。システムを一度停止させると、適温になるまで再度フル稼働させる必要があり、そのエネルギーはかなり大きなものになります。そのため、温度や風量を上手く調整することが重要になります。但し、極端な温度設定をすると意味がありません。例えば、外出時に設定温度を大きく上げ下げすると、帰宅してから適温に戻すために大きくエネルギーを消費してしまいます。基本的には、在宅時の状況に合わせて温度管理をする程度に留めておく方が、電気代を抑えることができます。

省エネ性能の高い全館空調システムの選び方

全館空調システムの選び方によっても電気代を大きく抑えることができます。省エネ性能が高いシステムを選ぶことで、効率的に冷暖房を行い、電力消費を削減することが可能です。様々なシステムがありますが、間取りに合わせて熱負荷を計算した上でダクトや風道を設置するシステムの方が、少ないエネルギーで冷暖房できるため、電気代を抑えることが可能になります。

また、住む地域によって冷房を重視するか、暖房を重視するかで少し変わります。暖かい空気は上へ、冷たい空気は下にいくため、風の吹き出し口がどこについているかで涼しさや暖かさの感じ方が変わります。そのため、寒冷地の場合、暖房重視のため下から風がでるタイプのシステムが多く、暑い地域や全国展開しているメーカーやシステムでは冷房を重視するため、上から風がでるタイプが多くあります。感じ方が変われば、設定する温度も変化するため、住んでいる地域に合わせたシステムも重要になります。

全館空調に適した換気システム

全館空調システムは、エアコンのような冷暖房システムと換気システムを別にしているものと、一体化しているものがあります。どちらにしても重要なのは全熱交換型の換気システムであることです。全熱交換型換気システムとは、換気の際に逃げてしまう熱(温かさや涼しさ)を再利用するもので、省エネに大きく役立ちます。

換気システムには、「第一種換気」「第二種換気」「第三種換気」の3種類あり、外の空気を取り入れる「給気」と室内の空気を外に出す「排気」を機械で行うか、自然に行うかで違いがあります。第一種換気は、給気・排気共に機械で行い、第二種換気は、給気を機械、排気を自然排気、第三種換気は、給気を自然給気、排気を機械で行います。全熱交換型の換気システムは、第一種換気の主流となっています。

全館空調の適切な使用方法

温度調節

温度調節では、快適と感じる室温になるように設定しますが、システムや住宅性能によって性能温度よりも室温が高くなる、もしくは低くなることがあります。システムや住宅性能によって異なるため、住みながら感覚をつかむことが重要です。

自動運転

全館空調は基本的に24時間稼働させますが、その方法は様々です。全館空調設備によって、自動運転など運転モードが搭載されている場合があります。特にエアコンで冷暖房する全館空調システムの場合、機種によって暖房や冷房、除湿、送風など運転モードが切り替わる設定は、温度感知機能の設置場所がシステムによって異なるため、温度調節をする上で無駄なエネルギーを消費する可能性があるため控えた方が良いです。

湿度調整

快適な空間を保つためには、湿度の調整も効果的です。例えば、蒸し暑さを示す不快指数では、気温25℃湿度20%では快いと感じる一方、湿度80%以上ではやや暑いとなります。カビが繁殖しにくく、ウイルスが活発化しにくい湿度40~60%を目安に室温調節すると、乾燥を防ぐこともでき快適な空間をつくりやすくなります。

夏季や冬季期間

夏季や冬季の期間は、基本的に付けっぱなしにする方が光熱費を抑えながらも快適さを保つことができます。予約の機能がついた設備でも、一定の温度に戻すために大きくエネルギーを消費してしまう可能性があるため避けた方が無難です。但し、清掃や定期点検を怠ると、他の冷暖房設備と同様に火災の原因となる恐れもあるため注意が必要です。

システムの選び方

選ぶ全館空調システムや地域によって、電気代に与える影響は変わってきます。システムによって、複数の冷暖房設備を使用したり、1階と2階で快適さが違う、冷房と暖房で効果が異なるものがあるため、快適な室温にするため多くのエネルギーを消費し、電気代が高くなってしまうことがあります。

例えば、ダクトを通じて計画的に送風するシステムの他に、空気の性質(温かい空気は上に移動するなど)を利用した仕組みがあります。このようなシステムの場合、床下に設備があると温かい空気は上に行くので暖房効果はありますが、冷たい空気は下に滞留するので全体的な冷房効果が下がる可能性があります。反対に、小屋裏に設備がある場合、冷たい空気は下に移動するので冷房効果はありますが、温かい空気は上に滞留するので暖房効果は下がる可能性があります。

他にも、冷風や温風の吹き出し口が天井にあるのか、床にあるのかによっても異なります。例えば、北海道のような寒冷地では暖房が重要ですが、天井に吹き出し口があると温かい空気が降りず足元が冷えやすいため、設定温度を高くしなくてはいけません。反対に床から吹き出し口がある足元から暖かいため、設定温度を抑えることができ電気代を抑えることに繋がります。

このように、住む地域やシステムを理解した上で全館空調を選ぶことで、消費エネルギーを抑え、電気代を安くすることも可能になります。

電気プランの選び方

電力会社によって提供している電気プランや料金メニューは異なりますが、選ぶプランによって電気代を下げることが可能な場合があります。

当社で建築した全館空調を搭載したオール電化住宅の事例では、午前8時から午後10時までの電気使用量の割合が全体の50~65%(共働き世帯含む)、使用電力量料金が30~36円/kWhとなっています。

全国の主要電力会社の料金メニューでは、基本的に朝晩や日中の使用料金が高く、夜間の料金単価は低く設定されています。最近では、料金単価が安い夜間時間帯のスタート時間を選べたり、土日や祝日が夜間料金単価になるなど様々なメニューが用意されています。

家族構成やライフスタイルに応じて柔軟に電気プランを選択することで、お得に電気を使うことが可能になります。

全館空調のメリットとデメリット

全館空調のメリットは、家全体が快適な温度で保たれ光熱費を抑えられることですが、一方でデメリットは個別の温度管理が難しく導入費用やランニングコストが掛かることです。導入を検討する際は、これらのポイントを理解し、家庭環境やライフスタイルに合ったシステムを導入することが重要です。

メリット① 一年中快適な温度と空気を実現

季節を問わず家全体で快適な温度を保つことができます。夏は涼しく、冬は暖かい空間が家中に広がり、各部屋の温度差が少ないため、トイレや廊下などどこにいても快適に過ごせます。また、空気が常に循環しきれいに保てるので花粉の除去にも繋がり、温度差がないことでヒートショックの危険性も低くなり、健康に過ごしやすくなります。

メリット②エネルギー効率が良い

全館空調は、エネルギー効率の高いシステムとして知られています。家全体を一括で管理することで、エネルギーの無駄を減らし、効率的な運用が可能です。特に、高気密・高断熱の住宅と組み合わせることで、光熱費を抑える効果が期待できます。

メリット③自由度が高い

壁掛けエアコンのように各部屋に冷暖房機器がなく冷暖房効率も良いため、広いリビングや吹き抜けなど間取りの自由度が広がります。暮らしに合わせたインテリアを設置しやすくなり、理想の暮らしと家づくりに大きく寄与します。

デメリット①導入費用・メンテナンス費用が高い

システムによって、初期導入費用やメンテナンスコストが個別エアコンの複数設置に比べて高くなることもあるため、長期的な視点でのコストバランスを考慮する必要があります。また、全館空調を導入するためには住宅の断熱性能や気密性が重要な要素となるため、一定以上の住宅性能が必要となります。

デメリット②部屋ごとの温度調整が難しい

全館空調システムでは、基本的に家全体を一つの温度で管理しますが、一部のシステムでは、ゾーニング機能を使用して特定のエリアの温度を調整することも可能です。ただし、個別のエアコンに比べると細かい温度設定は難しい場合があります。

よくある質問

全館空調の電気代は冬はいくらくらいですか?

全館空調の冬の電気代は、一般的な広さの家(約30坪〜40坪)のオール電化であれば、月に2万円から4万円程度が目安です。断熱性能が高い家では、外気温の影響を受けにくいため、電気代が抑えられる傾向があります。地域による気温の差も大きく影響するため、寒冷地では電気代がさらに高くなる場合もあります。

全館空調の冷房の電気代は?

全館空調の冷房にかかる電気代は、一般的な広さの家(約30坪〜40坪)であれば、月に1万円から2万円程度ですが、これも家の断熱性能や使用方法に依存します。例えば、断熱性能が高く、日射を遮る対策が取られている家では、冷房に必要な電力量が少なくなり、電気代を節約することができます。

エアコンと全館空調のどちらがよいですか?

エアコンと全館空調のどちらが良いかは、居住者のライフスタイルによります。エアコンは初期費用が比較的安く、個別に稼働させることができるため、部屋ごとの使用頻度に応じて柔軟に対応可能です。一方、全館空調は家全体を均一な温度に保ち快適ですが、初期費用が高額です。快適に過ごしたい場合は全館空調、初期コストではエアコンです。

全館空調の電気代を安くするにはどうしたらいいですか?

全館空調の電気代を安くするためには、住宅の断熱性と気密性を向上させ、適切に温度管理することです。断熱性と気密性を高めると、外気の影響を減らすことができるので省エネに繋がります。また、電源をなるべく切らず、温度を極端に上げ下げしないことで温度と消費電力を安定させ、電気代を安くすることができます。

全館空調を使う場合の最適な設定温度は?

全館空調の最適な設定温度は、地域で変わりますが夏場は24℃〜28℃、冬場は20℃〜24℃程度が多く推奨されています。この温度で無理なく快適な温度を保ちながら、電気代を抑えることができます。また、過度に低い温度や高い温度に設定すると、空調の負荷が増え、電力消費が増加するため、適切な温度設定を心がけることが重要です。