全館空調とは?メリット・デメリット、導入費用から選び方まで徹底解説

全館空調とは

全館空調とは、住宅全体の温度を一括で管理する空調システムのことを指します。リビングや寝室など各部屋に設置された個別の冷暖房設備とは異なり、一つのシステムで家全体の温度をコントロールします。これにより、家中どこにいても快適な室内環境を保つことができるのが特徴です。

全館空調は、特に省エネ性能の高い住宅や、家族全員が快適に過ごせる住まいを求める方々に支持されており、住宅だけではなくビルや商業施設、病院や学校などの教育施設に至るまで様々なところで導入されています。しかし、導入コストや運用面での注意点もあり、慎重な検討が必要です。このページでは、全館空調の仕組み、メリット・デメリット、費用、選び方などを詳しく解説していきます。

目次

1.全館空調の仕組みと基本概要

全館空調の仕組みは、設置された空調機器から各部屋や床下などを通じて空気を供給し、家全体の温度を一括で管理します。これにより、どの部屋にいても均一で快適な室内環境が維持されます。また、一般的にフィルターを通じて外部から取り込まれる空気が清浄化されるため、アレルギー対策や健康面でもメリットがあります。

全館空調の定義と特徴

全館空調の定義は、一つのシステムで住宅全体の空調を管理するシステムであることです。スペース毎に一定の温度・風量のコントロールができても、個別エアコンのように空調の入切を操作することはできません。特徴は、均一な温度管理が可能で家全体の快適性が向上するだけではなく、エネルギー効率の面でも優れている点です。

個別エアコンとの違い

全館空調と個別エアコンの大きな違いは、温度の管理方法にあります。個別エアコンは部屋ごとに設置され、それぞれの部屋で異なる設定が可能ですが、全館空調は一つのシステムで家全体をカバーします。また、エネルギー効率が高く、複数のエアコンを運転するよりも光熱費を抑えることが可能です。

2.全館空調のメリットとデメリット

全館空調のメリットは、家全体が快適な温度で保たれ光熱費を抑えられることですが、一方で全館空調のデメリットは個別の温度管理が難しく導入費用やランニングコストが掛かることです。導入を検討する際は、これらのポイントを理解し、家庭環境やライフスタイルに合ったシステムを導入することが重要です。

一年中快適な温度を実現

季節を問わず家全体で快適な温度を保てることができます。夏は涼しく、冬は暖かい空間が家中に広がり、各部屋の温度差が少ないため、どこにいても快適に過ごせます。また、外出時に電源を切る必要がないため、帰宅してからすぐに快適な環境で過ごすことができます。

エネルギー効率が良い

全館空調は、エネルギー効率の高いシステムとして知られています。家全体を一括で管理することで、エネルギーの無駄を減らし、効率的な運用が可能です。特に、高気密・高断熱の住宅と組み合わせることで、光熱費を抑える効果が期待できます。

ペットとの相性が良い

全館空調は、外出時でも冷暖房を続けるため、ペットにとっても快適な空間を実現しやすいです。特に、夏の暑い日や冬の寒い日でも24時間冷暖房することを前提にシステム設計されているため、光熱費をあまり気にすることなく使用でき、飼い主にとってもストレスなく安心できます。

健康被害対策

全館空調は、常に新鮮な空気が循環し、家中どこでも一定の温度を保つため、ハウスダストやヒートショックなどの健康被害を未然に防ぐ効果も期待できます。

導入費用が高い

全館空調は、初期導入費用やメンテナンスコストは個別エアコンに比べて高くなることが多いため、長期的な視点でのコストバランスを考慮する必要があります。また、全館空調を導入するためには住宅の断熱性能や気密性が重要な要素となるため、一定以上の住宅性能が必要となります。

部屋ごとの温度調整が難しい

全館空調システムでは、基本的に家全体を一つの温度で管理しますが、一部のシステムでは、ゾーニング機能を使用して特定のエリアの温度を調整することも可能です。ただし、個別のエアコンに比べると細かい温度設定は難しい場合があります。

3.全館空調の導入費用と維持費

全館空調の導入費用は150~300万円、維持費は年間1~3万円、機器の入れ替え費用は40~100万円であることが一般的です。システムによって、導入費用だけではなく維持費も大きく異なるため、長期的な視点で計画を立てることが重要です。

導入費用の詳細

全館空調の導入費用は、空調機器と工事の費用が大部分を占めています。空調機器は、エアコンのような汎用機器を使用するシステムもあれば、専用機器を使うこともあり、専用機器の方が高くなることが一般的です。また、全館空調として機能させるために、ダクトや送風機器、通気口などの設置工事が必要です。

高効率なシステムの場合、間取りや構造に合わせて熱負荷やダクト配置、通気口の位置まで計算することもあるため、設計費用が掛かる場合もあります。一方で、比較的安価なシステムの場合、一定の基準に沿ってダクトや通気口が設置されていて、細かな計算はしていないことがほとんどです。

維持費の詳細

全館空調の維持費は、点検とフィルター交換の費用が主になります。システムによって、点検を必須にしていることがあり、その際に専用フィルターを交換することがあります。一方で、点検費用が掛からず、フィルターも市販のエアコン用フィルターで代用できるシステムもあります。

定期的な空調機器の入れ替えも必要になります。エアコンを利用しているシステムの場合は比較的コストを抑えることが可能ですが、専用機器の場合は高額になる傾向です。また、システムの入れ替えと同時にダクトなど周辺部材の交換等を必須としている場合もあります。

全体的にみると、業務用や専用機器ではなく普通のエアコンを一台取り付ける方法が多いです。そのため、通常のエアコンと同様の手入れをすることで長持ちします。また、エアコンが壊れたら家電量販店で購入するエアコンでも代替可能な場合が多く、修理費用を抑えることができます。但し、送風設備や付帯する設備が壊れた場合は、メーカーや工務店に依頼する必要があります。

4.ハウスメーカーと工務店の全館空調の違い

ハウスメーカーと工務店の全館空調の違いは、使用する設備と機能、維持メンテナンス費用です。また、全館空調メーカーが工務店やメーカーに提供しているシステムもあるため、求めるものによっておすすめするシステムは異なるため、違いを知らないと後悔してしまうことがあります。

使用する設備

ハウスメーカーは専用設備、工務店はルームエアコンのような汎用設備を使用することがほとんどです。ハウスメーカーでは独自に開発したシステムを使用することが多く、特別な機能もあったりします。一方工務店では、全館空調メーカーのシステムを利用することが多く、導入しやすいように壁掛けエアコンのような汎用設備が多く使用されます。

専用設備の主な機能

ハウスメーカーが提供する全館空調システムでは、特別な機能を持っているシステムも多くあります。一般的に、加湿器や空気清浄機のような機能をつけたものが多く、中には24時間換気のような換気システムも搭載しているもの、さらに部屋ごとに温度設定が可能なシステムもあります。

・全熱交換型の換気

全熱交換とは、排気の際に失われる空気の熱を回収し、給気にその熱を戻すことで温度変化を抑える換気技術です。これにより、室内で温めた(冷やした)空気を無駄にすることなく、省エネ効果を得られます。全館空調との相性も良く、第一種換気を採用する場合には採用されていることが多くあります。

・加湿機能、加湿器

全館空調の中には、加湿機能が付く設備が存在しますが、使用には注意が必要です。ダクトスペースや風道の換気が十分ではないシステムの場合、結露を発生させる可能性があります。基本的には、必要に応じて加湿器を設置する方が維持管理も楽です。

・空気清浄機能

空気清浄機能付きのシステムもあります。上手く利用することで常にキレイな空気を保つことができますが、フィルターの汚れなど定期的な清掃は欠かせません。また、機能として設備に付いていなくても、給気した空気をフィルターに通すことで空気清浄としての役割を果たすシステムもあります。どちらにしても、キレイな空気の中過ごすことができます。

維持メンテナンス費用

ハウスメーカーの設備の場合、定期的なメンテナンス費用が掛かります。フィルターの交換費用や掃除、一定の期間で配管の交換・修理が必須な場合もあります。また、専用設備であるため、ルームエアコンのように、目安となる寿命が不透明で、故障する前であっても一定の時期でシステム本体の交換・修理費が掛かる場合もあり、さらに高額になりがちです。

一方で工務店のように、壁掛けエアコンなど汎用設備を使用する場合、システム本体の交換費用は安価に抑えられ、壊れても家電量販店など様々なところから設備が手に入るため安心できます。

設備の台数と換気システム

ハウスメーカーの全館空調では、基本的に設備は1台でルームエアコンとの併用は不要です。一方で、工務店が提供する全館空調の場合、暖房か冷房のどちらかの効果が弱く、ルームエアコンの併用を推奨するシステムもあります。また、換気システムにも違いがあり、ハウスメーカーでは熱交換換気システムを搭載した第一種換気を必須としている場合が多いですが、工務店のシステムでは第三種換気でも設置可能な場合も多くあります。

共通していること

全館空調システムの設置個所は、空調室・屋根裏・床下・天井裏のいずれかに設置されることがほとんどです。また、ガラリ(空気口)は必ず設置されており、多くの場合はエアコンのようなヒートポンプ技術を用いた設備であるため、室内機と室外機が存在しています。

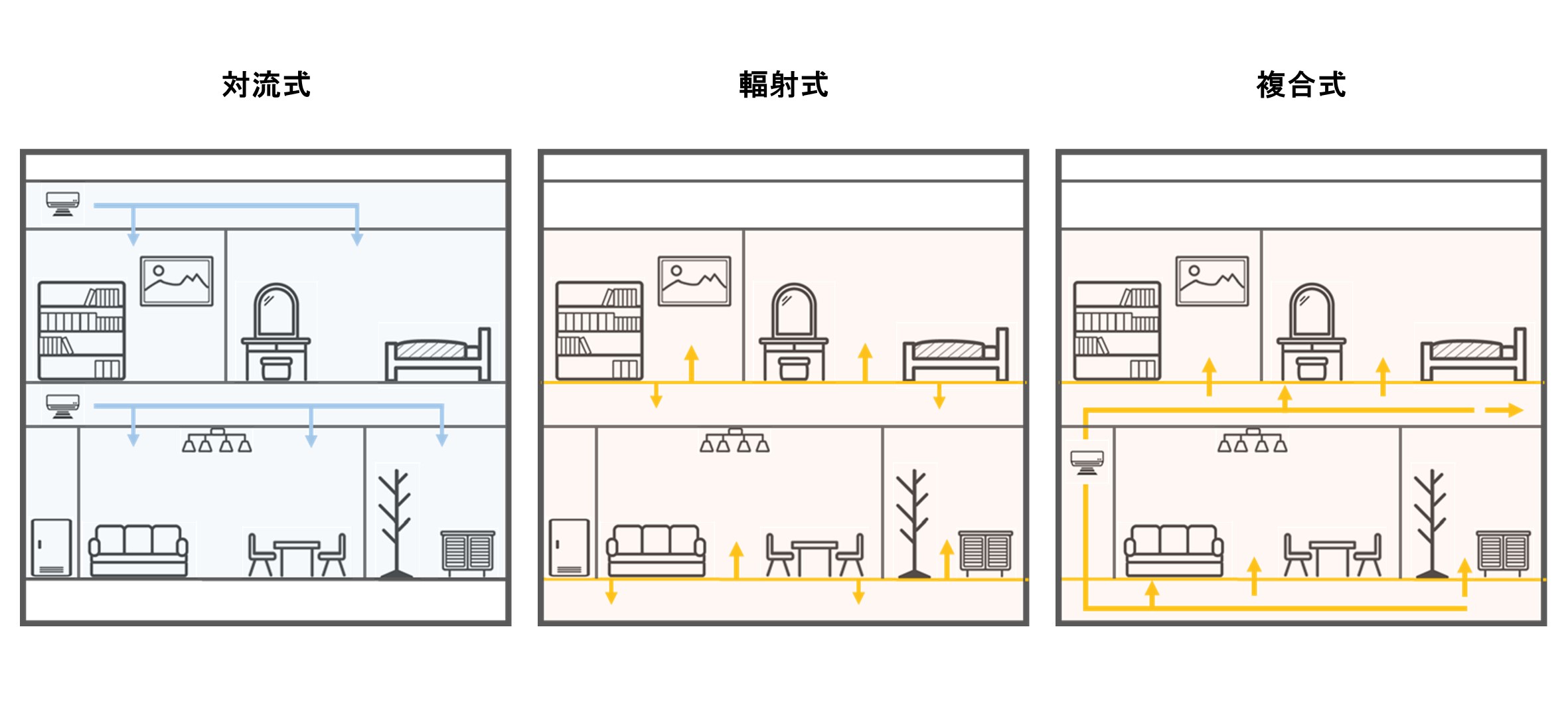

5.全館空調システムの種類

全館空調システムの種類は、エアコンのように空気を冷暖房する「対流式」、床暖房のように輻射熱を利用する「輻射(ふくしゃ)式」、2つを組み合わせた「複合式」の3つに分けることができます。このうち、住宅では「対流式」と「複合式」が主に利用されており、それぞれメリットとデメリットがあります。

※輻射式の全館空調は、床冷暖房のようなシステムを用いることが一般的ですが、除湿・換気機能が必要であることや他の方式と比べ省エネ性に乏しいことなどから、採用している住宅会社は多くありません。

対流式の特徴とメリット・デメリット

対流式の特徴は、空調設備から各部屋に冷風や温風を送ることです。メリットは、エアコンのような汎用設備でも実現可能でコストを抑えられ、システム次第で一定の範囲で部屋別に温度管理ができることです。デメリットは複数の設備が必要になること、一定の温度を保ちにくい、結露のリスクが高いなどシステムによって様々あります。

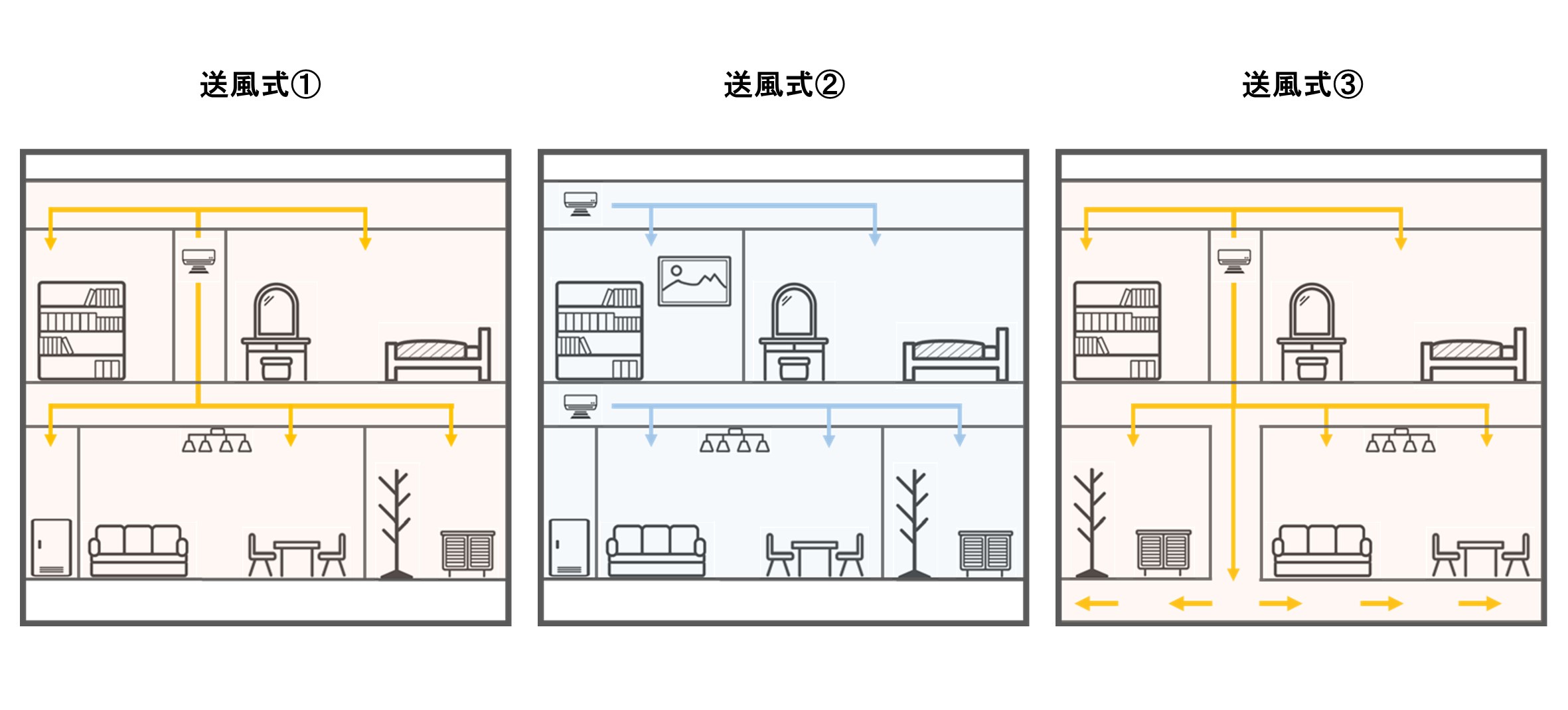

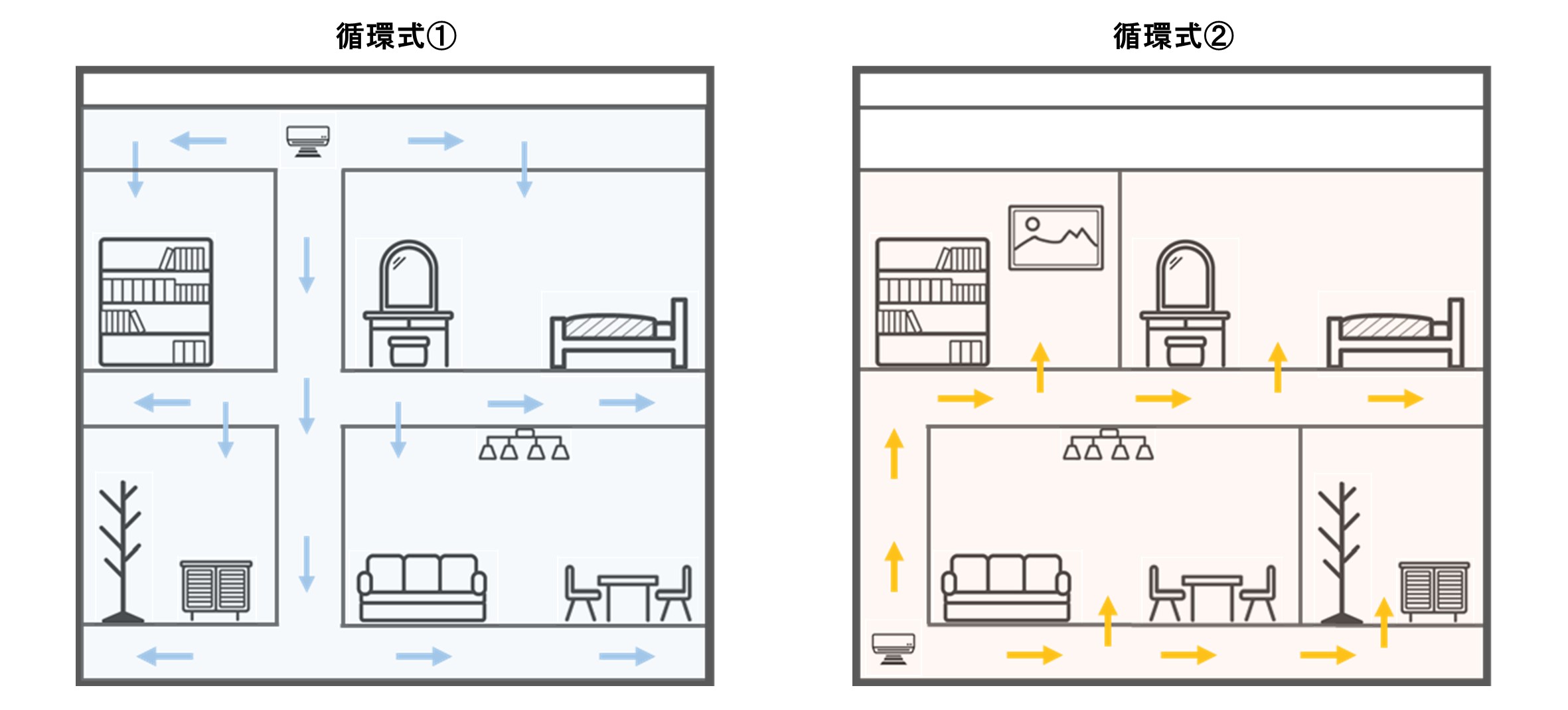

対流式には、空調設備からダクトや風道を通じて各スペースに送風する「送風式」と、風道を通じて自然に風を流す「循環式」があります。システムによって細かい点は異なりますが、多くの全館空調がいずれかに当てはまります。

・送風式

送風式は、各スペースに直接風を送り込むため、涼しさや暖かさを直接感じやすく、部屋ごとに一定の温度管理ができるシステムもあります。一方で、送風ファンやダクトが多いことによる乾燥や音の問題もあります。また、エアコンのような汎用設備1台では足りず、補助を含めた複数の空調設備を設置することもあります。

・循環式

循環式は、温度差による空気の流れを利用しているためエネルギー効率が良く、比較的騒音や乾燥の心配がなく使用できます。一方で、外気温の変化によって室内温度の変化も大きくなるため、朝晩通じて一定の温度を保ちにくのが特徴です。また、暖房・冷房どちらかの効果が弱い、またはエネルギー効率が悪くなることもあります。

対流式における共通の注意点として、結露が挙げられます。結露は、温度差だけでなく湿度も大きく影響し、湿度が高いと小さい気温差でも結露が起こります。対流式では、熱源となる設備周辺は室温よりもかなり高い(冷房時は低い)温度になり、ダクトや風道を通過することで少しずつ温度が下がります。そのため、設備周辺やダクト、風道の各所で気温差が生じやすいです。また、ダクトや風道は、床下・天井裏・建物内部など空気が滞留しやすく湿度が上がりやすい場所に設置されます。そのため、対流式の多くは結露が生じやすい「湿度が高く、気温差が大きい」条件を満たしやすいシステムとなっています。対流式を選ぶ場合、「気温差と湿気」について対策されているシステムを選ぶ必要があります。

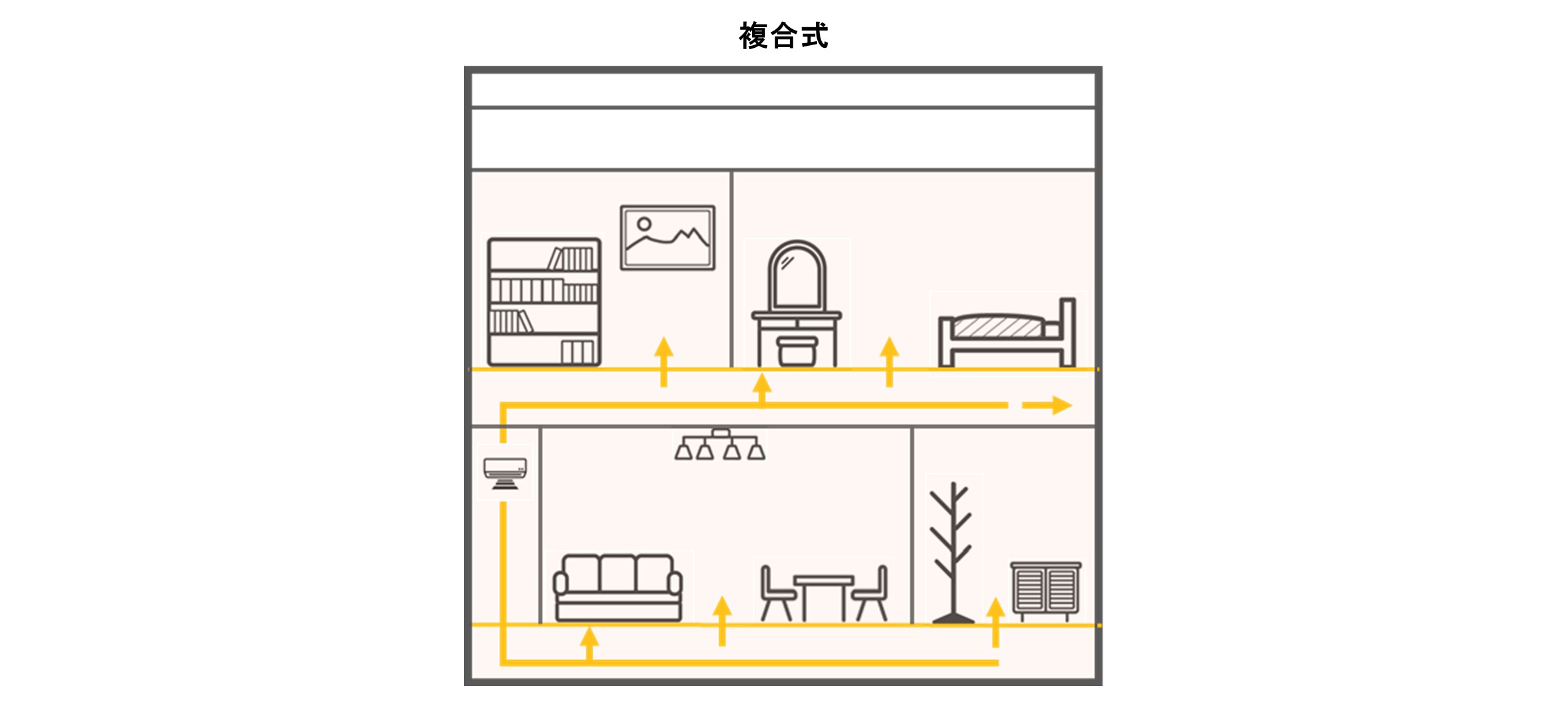

複合式の特徴とメリット・デメリット

複合式の特徴は、各部屋に冷風や温風を送るだけではなく、床や天井なども冷暖房する方法です。メリットは、空気だけではなく直接触れる床も温かく(冷たく)快適で、エネルギー効率もよく光熱費を抑えることが可能です。デメリットは、高度な熱負荷計算とダクト設計が必要になることから、システム自体が少ないことです。

複合式では、床下や天井裏に温かい(涼しい)空気を流し、蓄熱させることで床や天井を冷暖房します。さらに、その空気を室内にも流すことで、床冷暖房とエアコンの快適さを組み合わせたような空間になります。床冷暖房のような輻射熱も利用するため、高温・低温の風を必要とせず、エネルギー効率が良く結露の心配もありません。エアコンのような汎用設備で実現できますが、間取りに応じて気流や熱などの分配計算を住戸別に行うため、実現できる会社は多くありません。

対流式にも似たようなシステムがありますが、対流式と比べてダクトが少ない、風道が小さい、温度差による空気の移動を必要としない、一定の温度に保てるなど様々な点で異なります。

6.全館空調の上手な使い方

春

寒い日と暖かい日の差が激しく、花粉の季節でもあります。暖房がなくても過ごせる日もありますが、突発的に寒くなる日もあります。そのため、温度設定は低めにしながら稼働を続け、気温に応じて設定温度を調整していきます。また、花粉が気になる季節のため、フィルター交換をこまめに行い、換気まわりの清掃も大切です。

夏

暑い日が続き、湿度が高い季節です。基本的に冷房を付けっぱなしにして、温度調整をしながら過ごします。全館空調の場合はあまりないですが、もし真夏などで湿気がこもっていると感じる場合、窓を開けるのではなく1時間程除湿機能を使うか、少し設定温度を下げることでも除湿効果があります。また、換気が上手くいかず空気がこもっているスペースがある場合は、ドアや扉を開けて扇風機を使用することも効果的です。

秋

春と同様に、暖かい日もあれば寒い日もあります。地域によりますが、比較的暖かい日が続く9月頃までは冷房で温度調整、寒い日が始まる10月後半からは暖房に切り替えるなど地域や気温の状況をみて設定していきます。また、朝と夜で温度が大きく変わることもあるため、その点も考慮して調整していきます。

冬

寒い日が続く季節です。基本的に暖房を付けっぱなしにします。夜、急激に冷え込む日もあるので、寝る前に温度を上げることで対応しましょう。但し、布団を多めにかけると暑いと感じることもあるのでバランスが重要です。基本的にストーブを使用することはありません。

中間期

季節の変わり目などの中間期では、全館空調を使用しない場合があります。数日間暑い、寒いという日があれば状況に応じて冷暖房しましょう。注意点として、中間期に冷暖房はしなくても付帯する換気・送風などの機能は継続した方が良い場合があります。システムによって異なるため事前に確認しておきましょう。

7.使用方法とシステム選びの注意点

比較的暑い地域の場合

比較的暑い地域の場合、冷房効果が高いことに加え、カビを発生させないことが重要です。システムによって、暖房効果の方が高いものが存在するため、システム選びを間違えると夏に暑いと感じてしまう可能性があります。また、暑い地域であるほど絶対湿度が高くカビが発生しやすくなるため、断熱性と気密性を高くし、湿度は60%を超えないように意識しながら、隅々まで換気されるシステムを選ぶことが大切になります。

基本的に冷房運転でも一定の除湿効果はありますが、あまりに湿気が多い時期は除湿器などでさらに除湿をすることも有効です。夏の暑い時期でも、単に設定温度を下げるのではなく、除湿も意識することで快適な空間を創り出すことが可能になります。

比較的寒い地域の場合

比較的寒い地域の場合、暖房効果が高いことに加え、結露を発生させないことが重要です。暖房効果の高いシステムが多いですが、断熱性や気密性が低いと十分に効果を発揮せず、寒冷地では寒いと感じてしまうこともあります。さらに、冬は寒く、断熱性や気密性が低いと外の冷たい空気が入り込み、温度差によって結露が生じやすいため、システムだけではなく住宅性能が大切になります。

また、寒い場所であればあるほど室内温度との差は開くため、どうしても湿度が下がってしまいます。そんなときは加湿をすることで乾燥を防ぐことができます。また、寒いときに温度を上げなくても加湿をすることで快適な空間を創り出すことが可能になります。但し、窓などの開口部近くで加湿をする場合、温度差によって結露が発生しやすくなるため加湿器などを置く場所には注意しましょう。

共通して注意すべき点

・リビングや居室などだけではなく、トイレや廊下、玄関なども均一な温度になるようなシステムを採用する。

・吹き出し口を完全に塞ぐと効果を発揮しないため、風が通るようにスペースを確保する。また、どれくらいスペースが必要かシステムによって異なるため、家具や吹き出し口の配置には注意する。

・平屋やフロアの面積が大きい場合、全館空調設備の配置に注意しなければ各部屋で温度差が大きくなること、冷暖房効率が落ちること、設備の容量が大きくなることなどがあるため空調設計が適切されるシステムを選ぶ。

・空調設備を1階ではなく、2階に設置しなければいけない設備もあります。これにより、2階スペースが狭くなり吹き抜けがつくれないなど間取りに制限が掛かる場合があるため、事前に設置場所の確認をする。

・空調設備の近くに、においがするものを置くと、そのにおいが家中に広がる場合があるため、極力空調設備付近で臭いが発生するものを設置することは避ける。

・空調設備のスイッチをつけたり消したりすることは、冷暖房効率上良くなく、光熱費の高騰に繋がるため、一度つけたら設定温度で調節するか、止めるといった使い方をする。

・太陽光発電や蓄電池がある家庭で停電した場合、復旧が早期に見込める場合は稼働を続けても良いですが、復旧時期が見込めない場合はエネルギー消費を抑える設定温度に変更して稼働させるか、停止させましょう。一度完全に止めて長時間経過すると、再度快適な温度まで戻すのにエネルギー消費が大きくなります。

・注文住宅の場合、推奨する住宅性能よりも性能を上げて全館空調を採用できる場合があるため、性能が不十分と感じた場合はその他のシステムと比較して性能を上げることを検討する。

8.全館空調を導入する際の注意点

全館空調を導入する際は、住宅性能とシステム設計に注意しましょう。また、実際に建てた人のお家を見て話しを聞くなど、施工やその後の使用感についても理解しておくことで、トラブルを未然に防ぎ、長期にわたって快適な住環境を維持することができます。

住宅性能

全館空調システムの導入の条件として、必要な住宅性能を定めていることがほとんどです。特に多いのが断熱性能と気密性で、性能が低いとシステムを効率的に機能させることはできません。これらの性能を満たしていることを確認し、第三者機関による検査(建設性能評価・気密測定)を実施することで安心できます。

システム設計

全館空調システムの設計とは、ダクトの配置や送風口の位置、熱負荷計算など全館空調を効果的に機能させるための設計です。住宅によって間取りや大きさは異なるため、各住宅に合った設計を行うことで効果的に機能し、光熱費の削減にも繋がります。一方で、細かな計算をせず一定の基準に沿って簡易的に設計する場合もあるので注意が必要です。

実際の施工事例と導入体験談

実際の施工事例やユーザーの体験談は、全館空調の導入を検討する上で非常に参考になります。実際に導入したユーザーからのフィードバックを通じて、システムの効果や光熱費などの事例を参考にすることができます。成功例と失敗例の両方を参考にすることで、導入後の満足度を高めることができます。

リフォームによる後付け

新築ではなく、リフォームで後から全館空調を採用する場合、高断熱化しなければ効果が不十分な場合があります。システムによって推奨する断熱性能は違いますが、窓を交換するなどの高断熱化は必須となるため、事前に打ち合わせが必要です。

9.全館空調の家づくりの方法

インターネットで探す

インターネットで全館空調を調べるとメリットやデメリットに関する情報がたくさんあります。また、地域名を加えると全館空調を取り扱うメーカーや工務店情報を得ることができます。さらに、口コミサイトなどで全館空調に関して悩みや相談をしている場合があるので、確認することも有効です。

展示場やモデルハウスに行く

住宅展示場やモデルハウスに行くと、全館空調を体験することができます。また、全館空調の考え方やシステムは各社で異なるため、各社の考える全館空調、実績を聞ける機会になります。

10.よくある質問

全館空調についてよく寄せられる質問とその回答をまとめました。これから導入を検討している方にとって、疑問点を解消し、より納得のいく選択ができるようお役立てください。

全館空調の家とはどういう家ですか?

全館空調の家とは、一つのシステムで住宅全体の空調を管理する全館空調システムを搭載した家です。全館空調と呼ばれるシステムでも、冷房・暖房の一方しか機能しないシステムもあり、冷房・暖房で異なる設備が必要な場合もあるため注意が必要です。

全館空調のメリットとデメリットは?

全館空調の最大のメリットは、家全体を均一な温度と湿度に保てることです。これにより、どの部屋でも快適な環境が維持されます。また、エネルギー効率が高く、長期的には光熱費を抑えられる場合があります。ただし、導入費用が高額であり、部屋ごとの温度調整が難しい点がデメリットとなります。また、システムのメンテナンスが必要であることも考慮する必要があります。

エアコンと全館空調の違いは何ですか?

エアコンと全館空調の違いは、エアコンは部屋ごとに設置され、部屋毎の温度設定が可能ですが、全館空調は一つのシステムで家全体を管理します。エアコンは初期費用が比較的安価ですが、全館空調は導入費用が高い反面、家全体を快適に保つことができ、省エネ性も高いです。また、全館空調は室内のデザインを損なわない点も魅力の一つです。

全館空調の電気代は1ヶ月いくらですか?

全館空調の電気代は、住宅の規模や断熱性能、使用状況によって異なりますが、一般的には月々1万円から2万円程度が目安とされています。高断熱・高気密住宅の場合、エネルギー効率が高いため、電気代をさらに抑えることが可能です。また、季節や使用頻度によってもコストが変動するため、運用方法を工夫することが重要です。

全館空調のメンテナンスはどうすれば良いですか?

全館空調のメンテナンスは、定期的なフィルター交換やシステム点検が必要です。フィルターは数ヶ月に一度、専門業者による点検は年に一度程度が推奨されるシステムもあります。また、システム内のダクトや送風口の清掃も必要なシステムもあります。

全館空調の導入に適した住宅の条件は?

全館空調の導入に適した住宅の条件は、高断熱・高気密の住宅です。このような住宅では、空調効率が高く、エネルギーの無駄が少ないため、全館空調の効果を最大限に発揮できます。断熱性能はZEH基準(断熱等級5)以上、気密性は1.0c㎡/㎡以下を条件としているシステムが多くみられます。

パッシブデザインとの違い

パッシブデザインとは、機械に頼らず自然の力を生かして、快適な温熱環境を実現する設計方法です。例えば、夏には日射を遮って風通しをよくし、冬は日射を積極的に取り入れて蓄熱させます。

全館空調とパッシブデザインの違いは、全館空調は間取りに関わらず機械と自然特性を生かして快適な空間をつくり、パッシブデザインでは間取りにこだわりなるべく機械を使わずに快適な空間をつくるという点で異なります。